監控與預警系統

在本模組中,學習者將探索必須觀察的具體指標、可靠預警機制的架構、支持這種可見性所需的資料來源與預言機,以及鏈上和鏈下資訊在建構強大預警機制中的作用。

穩定幣監控的關鍵指標

完善的監控策略必須率先釐清哪些指標能夠即時且具深度地反映系統健康狀態。最直接的警示,是穩定幣市場價格脫離其目標錨定價值。即使只有微幅且持續的價差,例如價格落在 0.997 美元而非 1.000 美元,都可能意味供需失衡、儲備壓力加劇或流動性受損。重點不僅是觀察單一交易平台的現貨價格,更要追蹤多個交易對與多家交易所(包含中心化、去中心化),並計算成交量加權平均價以掌握全貌。

除了價格變化外,交易量也是揭示行為異動的重要指標。突然放大的交易量,特別是賣單暴增,常常暗示投資人恐慌或集體撤出。而在鏈上出現大量贖回,不論透過智能合約或鏈下結算申請,同樣可能預示流動性風險上升。專業分析師認為,比對每單位時間的贖回率,有助於在系統遭受極端衝擊前提前辨識危機徵兆。

對於儲備組成及其變化,也需高度警覺。以法幣支持型穩定幣為例,發行方儀表板或合規報告揭露的儲備金變動,應與流通供給量同步。若出現不符或難以解釋的波動,往往意味內控或資訊揭露機制存在疑慮。至於加密抵押型模式,則必須持續監測抵押率、清算隊列與債務上限,以全面評估償付能力。

穩定幣供給變化也是關鍵指標。若鑄造或銷毀規模異常,尤其脫離實際市場需求,將可能扭曲定價,削弱用戶信任。錢包集中度數據也可反映穩定幣是否過度集中於極少數實體,進而增添系統風險。所有指標均需標記時間,確保各平台資料一致,並進行歷史趨勢比對,協助篩除雜訊、鎖定可行動訊號。

預言機與資料可靠性

穩定幣高度依賴預言機取得價格餵送和儲備估值,有時甚至牽涉智能合約內的控制流程。預言機可將鏈下資訊同步至區塊鏈,是不可或缺的外部資料供應。這些餵送的完整性、時效性與冗餘性,對於維持穩定幣平價以及自動反應能否準確及時執行至關重要。

預言機系統必須兼顧多元需求。資訊必須精準,能真實反映市場公允價格,且最好能涵蓋多個高流動性場所。時效性尤其重要,當市場劇烈波動時,舊價格資訊恐造成錯誤清算或誤發錨定偏差警示。高頻系統採用時間加權平均價(TWAP)有助縮小短期震盪,但也可能延遲偵測危機爆發。

去中心化預言機網路(如主流 DeFi 協議使用),會從多個數據來源聚合資訊、並藉由共識機制造成反操縱機制。這樣的架構相較單點或人工更新的預言機具更高韌性,但仍未必能抵禦閃電貸操控或共謀等複雜攻擊。中心化預言機則常由託管型穩定幣發行方管理,反應速度較快,但高度依賴供應商信任,需要額外治理與制度控管。

業界專家強調,預言機冗餘機制不可或缺,可防止對單一供應商或數據流過度依賴。健全監控系統會跨多個預言機比對價格餵送,並主動標註異常。預言機除價格外,亦能提供儲備金數據、外幣儲備匯率,甚至涵蓋混合型或演算法型穩定幣相關的宏觀經濟指標。所有餵送皆需經過嚴格驗證,並設法防禦資料竄改、延遲擴大與系統中斷風險。

預警系統建構與升級規則

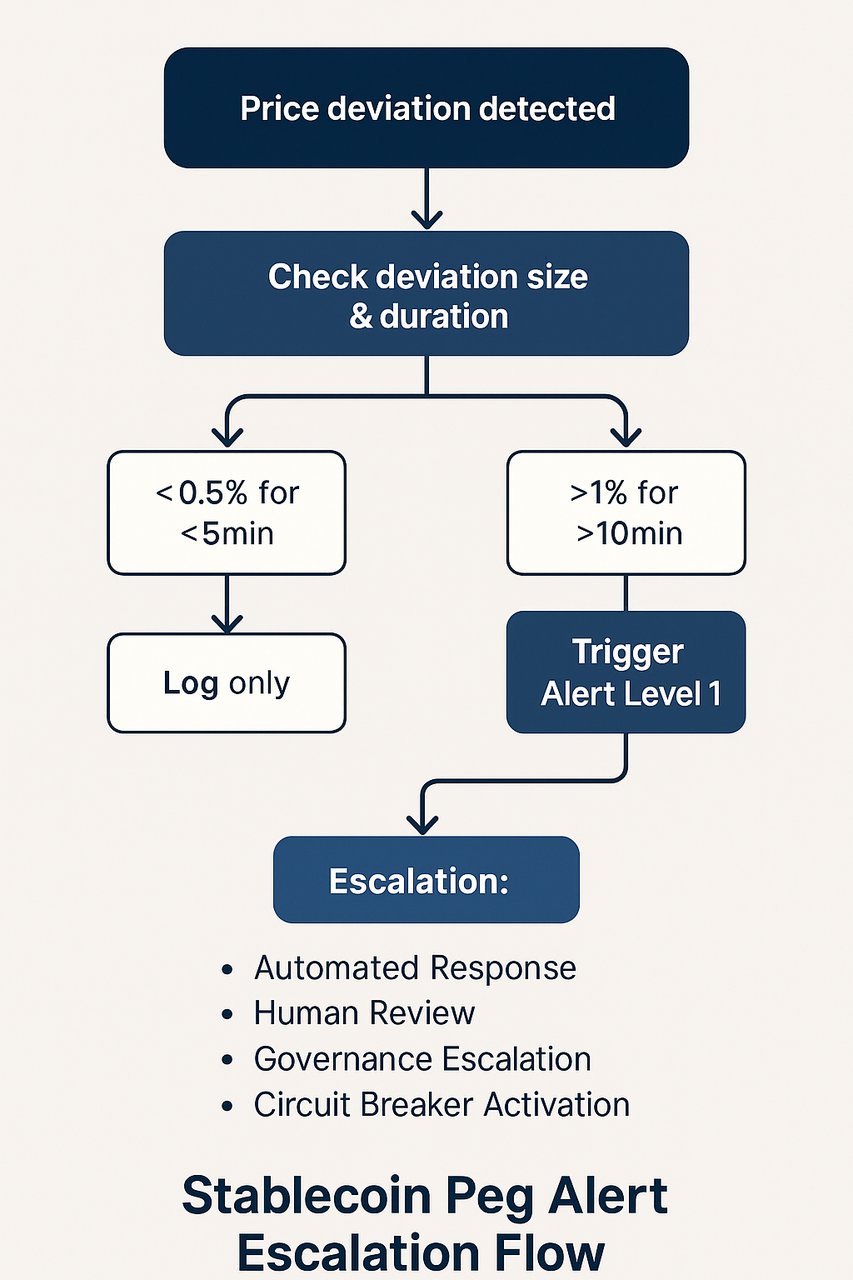

僅有在警報設計完善、具備明確門檻且能與升級機制整合之下,監控才能具體發揮效用。警報如同系統的神經反射,負責感知故障或偏離的早期預兆。若僅有 0.1% 的錨定偏差持續一分鐘通常不需過度關注,但同樣偏差若延長至十分鐘或擴大至 0.5%,即可能反映流動性失衡或套利機制障礙。

市場分析師指出,警報規則應以歷史波動幅度、平均交易量與穩定幣正常狀況下的行為模式為基準校正,並須考慮不同交易所的市場特性。例如,去中心化交易所因流動性有限波動較大,中心化交易所則價格更穩定。

升級邏輯需明訂多層級警報。第一級主要用作紀錄與通知分析師,第二級可觸發自動化應對,如預言機更新頻率提升或流動性池再平衡。第三級則針對重要事件,可能會暫停贖回、啟動熔斷,或直接升級至治理委員會或營運團隊。

時間門檻、交易量門檻以及跨市場確認規則皆有助於強化警報準確度。誤報會降低監控系統信任基礎,漏報則造成干預時機延誤。警報須標記時間,並可供存檔、審核。在高規格需求下,警報還可加上簽章存證,並記錄於區塊鏈以利查驗。

警報狀態、觸發紀錄及錨定偏差即時指標,應可透過儀表板介面供相關營運人員即刻查詢。多數情境下,採用風險等級顏色標示及歷史走勢圖等視覺化工具能有效優化決策品質,但最終決策仍須仰賴後端邏輯及來自驗證來源的自動化資料輸入。

鏈上與鏈下監控系統的整合

建立健全的監控架構,必須整合鏈上及鏈下資料來源。鏈上資料包含代幣轉移量、抵押率、智能合約事件紀錄,以及協議專屬指標如鑄造和銷毀交易等,可透過區塊鏈瀏覽器便捷查詢,亦可利用索引服務或自定義分析工具即時取得。

至於鏈下資料,則涵括中心化交易所訂單簿深度、儲備認證、法幣贖回排隊,以及影響儲備估值的各類宏觀經濟因素。針對法幣型穩定幣,託管人或審計公司定期發佈之儲備報告,是不可或缺的核心鏈下資訊。財務專家指出,雖然這類報告每日至每週更新一次,但它們為系統健康判斷提供重要佐證。

成功的監控平台通常會將以上所有資料匯聚成統一視圖,並結合傳統金融資料流程與區塊鏈分析工具。實際運作中,許多穩定幣發行方建置專屬儀表板介面,將鏈上指標、價格餵送與儲備資訊整合至即時控台,不僅便於內部營運,也提升外部透明度。不少協議同時開放 API,讓第三方風險分析師自建監控系統。

跨來源驗證機制有助強化指標可信度。例如,流通供給縮減應同時反映於鏈上銷毀交易與儲備分類帳更新。數據若出現差異,可能代表報告落後、資訊遭操控或操作失誤。預警系統應能偵測此類不符,並即時將其升級為異常警報,即使尚未出現錨定偏差亦應納入管理。

實用架構與模擬

為深化對監控架構的掌握,進行情境模擬相當重要。假設某款法幣型穩定幣於三大交易所交易,目標錨定價為 1.00 美元。監控代理每六十秒擷取一次價格數據並計算移動平均。如果有兩家或以上交易所價格連續五次低於 0.993 美元,即啟動一級警報;若偏差超過 0.985 美元且持續超過十分鐘,則發出三級警報,自動暫停鑄造並升級至人工操作。

系統架構師認為,此簡化框架反映產業現狀。穩定幣發行方通常設有事件回應手冊,明訂警報門檻與應對措施,包括跨交易所流動性再平衡、與做市商協調或發布公告。在 DeFi 環境下,類似警報同樣可觸發鏈上治理投票或智能合約暫停功能。

系統多於日常運作期間進行模擬測試,以驗證回應能力。此類演練有助發現設定錯誤門檻、資料源不全或警報通報失效等問題。針對機構級穩定幣,監管機關或審計公司亦常要求定期演示警報機制,作為營運盡職調查一環。