加密數據可用性(EDA):概念與密碼學

本部分將帶領學習者深入了解加密資料可用性的運作機制與背後所運用的密碼學工具。內容涵蓋加密技術、糾刪碼、多項式承諾及取樣方法,這些方式確保資料在維護機密性的同時,能夠被有效驗證。本模組特別說明了如 Avail 的 Enigma 升級等實務應用案例,並比較了 EigenDA、Walacor 等新興方法的差異與特色。

加密數據可用性的定義

加密數據可用性(EDA)為模組化區塊鏈帶來嶄新的隱私保護層,確保驗證所需的數據雖然對外可得,但未經授權者無法解讀。不同於傳統數據可用性方案,傳統作法通常將交易數據以明文方式公開給所有參與者,而 EDA 則會在數據發布前先加密處理。這種方法保留了數據可用性的安全擔保——任何人都能驗證資料存在並在需要時重建鏈上狀態,同時有效防止交易中敏感資訊洩漏。

EDA 的核心特點在於其雙重承諾:數據既需保持可用性,也必須維持機密性。實現這一目標需倚賴兩大關鍵機制。第一,運用由授權參與者團體所控管,或由智能合約邏輯所管理的金鑰對資料加密。第二,運用密碼學證明,以證明加密數據在網路上完全可用而無需揭露內容。這套機制讓公眾驗證者得以確保網路完整性,同時僅授權指定主體擁有解密及處理資訊的權限。

EDA 尤其適合私有匯總及受監管的應用場景,這些情境下,交易細節必須對公眾保密,同時讓利益相關者、查核人員或交易對手能夠驗證。這讓企業和機構能夠善用模組化區塊鏈的擴展性,同時不違反保密義務或監管規範。

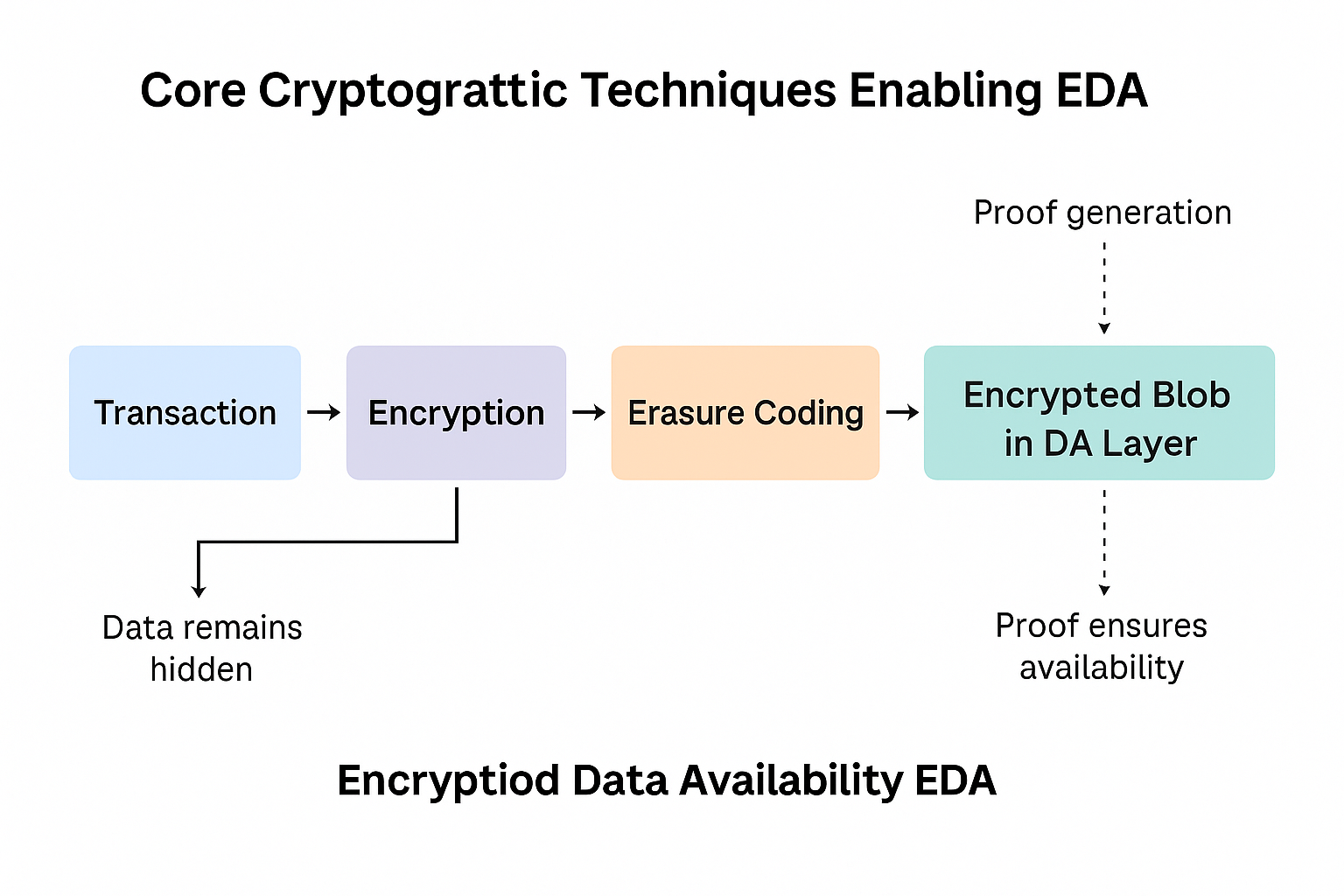

實現 EDA 的核心密碼學技術

實現 EDA 仰賴多種先進密碼學原語的協作,以平衡隱私、完整性與可驗證性需求。關鍵步驟是在數據提交至數據可用性層前先行加密。加密後的數據通常會切割成小片段並利用糾刪碼進行編碼。糾刪碼技術使驗證者即使只取得部分數據片段,也能重建整體數據集,因而無需下載完整加密數據即可確認其可用性。Celestia 等公用數據可用性層已採用這項技術,EDA 系統則進一步將其擴展至加密數據區塊。

EDA 的另一項基礎則是採用 KZG(Kate–Zaverucha–Goldberg)等多項式承諾機制。這類承諾能讓輕客戶端驗證所抽樣的數據片段與整體數據集相符,即便數據經過加密亦同。配合數據可用性抽樣,驗證者得以機率性確認所有加密數據可用,而無需進行解密。這樣的設計保障惡意排序者無法一面聲稱已發布數據,實際卻扣留不發。

金鑰管理也帶來額外複雜性。於公用匯總中,數據本來即公開,毋須特殊金鑰管理;但在 EDA 場景下,必須確保加密金鑰的安全產生、分發及輪換。方法包括安全多方計算(MPC),由多個參與者協助管理金鑰;門檻式加密方案,僅有達成特定門檻時才能解密;以及持續研究可信執行環境(TEEs)與全同態加密(FHE),以支援選擇性數據揭露與在數據未曝光時進行加密運算。

這些密碼學技術共同確保,系統即使底層數據區塊對外不可見,仍保有證明數據可用性的能力,這正是匯總安全不可妥協的根本。

Enigma 升級與新興實際應用

EDA 發展的一大里程碑,是 Avail 在 2025 年宣布的 Enigma 升級。Avail 起初設計為模組化區塊鏈的通用數據可用性層,現已原生支援加密數據區塊。Enigma 允許匯總提交加密交易數據,同時與 Avail 既有的數據可用性抽樣協議保持相容。這項創新意味著重視隱私的匯總不再需要建立專屬數據層,可以直接利用與公用匯總相同的共享數據可用性基礎建設,同時確保數據的機密性。

Enigma 升級同時引入支援多元治理模型的靈活加密機制。匯總可選擇自行管理金鑰、委託給聯盟成員,也可採混合模式,允許特定監管機關或查核人員擁有受控存取權限。這種彈性設計特別契合企業部署需求,有利於在內部機密性與外部監管間取得平衡。

其他專案亦在推動類似概念。與 EigenLayer 再質押生態共同開發的 EigenDA,正探索可整合至再質押數據可用性服務的隱私功能。Walacor 則提出一套許可制數據可用性架構,結合數據加密與聯盟驗證,滿足偏好於半公共網路嚴格存取管控的機構需求。雖然這些實作方式在架構及信任前提上各有不同,卻都秉持著在維持數據可驗證可用性的同時,確保交易數據加密的核心原則。

EDA 的優勢與取捨

EDA 最大的優勢在於,實現了私有匯總的功能而不犧牲匯總架構的安全本質。用戶可以放心,交易數據在必要時得以重構,同時有效阻止競爭對手或潛在攻擊者獲取敏感訊息。這種特性對於需要區塊鏈級別可驗證性、但無法在完全透明環境下營運的金融機構、供應鏈網路及身份系統,意義重大。

不過,EDA 同時帶來一系列取捨。加密會增加運算負擔並延長處理時程,特別是在需頻繁更換金鑰或採門檻解密的場景尤為明顯。加密金鑰的安全管理難度較高,若發生外洩,可能導致嚴重數據外流。此外,支援審核人員或監管機關僅能檢視特定數據而非全面存取的選擇性揭露功能,目前仍在研究與實踐階段。關於互通性的挑戰同樣存在:除非建立標準化格式與金鑰共享體系,否則加密數據區塊在跨匯總應用上的組合性會受限制。

儘管面臨這些挑戰,EDA 仍代表模組化區塊鏈設計的一項重大進展。隨著採用規模擴大,EDA 很可能由一項可選加值功能,演變為基礎能力,特別是在企業與政府單位尋求超越純公有環境的區塊鏈應用時更是如此。