贝莱德已悄然持有全球 3% 的比特币。这对市场意味着什么

贝莱德持有比特币的比例是多少?

贝莱德正式通过iShares比特币信托(IBIT)进入比特币市场,开启机构比特币积累新时代。

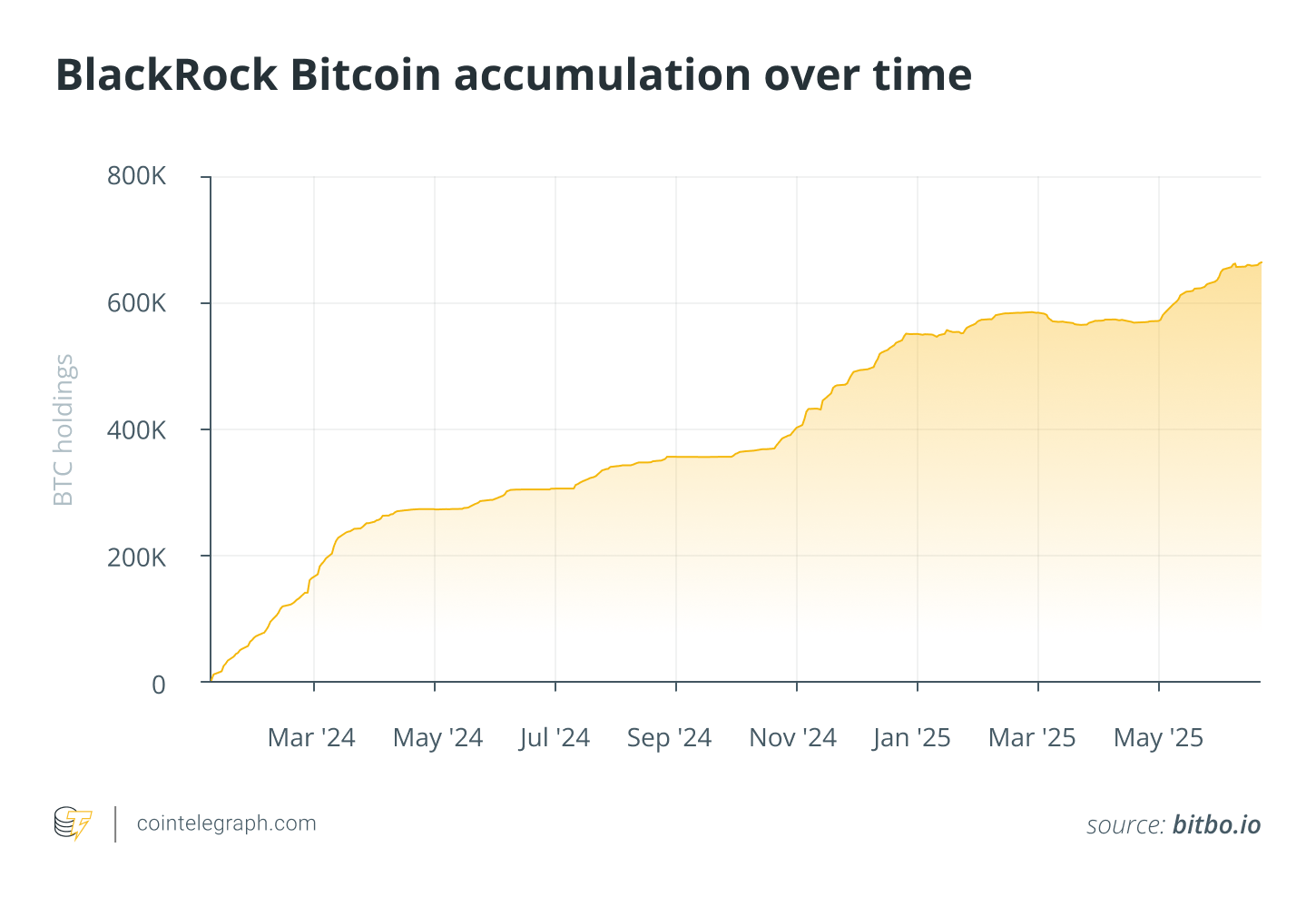

自2024年1月11日推出以来,IBIT增长速度超出市场普遍预期,远超其他ETF(交易型开放式指数基金)。截至2025年6月10日,贝莱德持有比特币超过662,500枚,占比特币总供应量的3%以上。以当前价格计算,持仓市值高达724亿美元,这一规模极其惊人。

作为对比,SPDR黄金ETF(GLD,交易型开放式指数基金)历时1600多个交易日才实现700亿美元管理规模,而IBIT仅用341天便达成,创下ETF增长速度新纪录。这不仅是贝莱德自身的重要里程碑,也充分体现了机构对比特币的深度认可。

目前,贝莱德的比特币持仓量已超过众多主流中心化交易所(CEX),甚至超越了Strategy等大型企业持有者。从绝对持币数量看,仅有中本聪估算的110万枚BTC高于IBIT,而且优势正在迅速缩小。

若当前资金流入趋势持续,IBIT未来极有可能成为比特币最大的单一持有者。这将对比特币供给分布和集中度带来深远影响。

贝莱德比特币持仓变化趋势

提示:IBIT中的比特币私钥并非由贝莱德直接保管,而是由Coinbase Custody负责离线托管,并配有商业保险保障客户资产安全。

贝莱德为何在2025年重仓比特币?

贝莱德大举配置比特币,源于其将比特币视为长期、多元化投资组合合规组成部分的战略升级。

贝莱德比特币投资策略

贝莱德内部观点认为,比特币的高波动性是其巨大上行潜力的必要代价。通过IBIT,贝莱德押注比特币被更广泛采用后,资产会逐步趋于稳定,价格发现机制更加完善,市场流动性增强,交易价差也将收窄。

在这一战略视角下,比特币是货币演进和数字资产基础设施发展的长期核心资产。

作为全球最大资产管理公司,贝莱德通过此举发出了机构应“配置多少”比特币,而非是否配置的市场信号,重塑了行业讨论焦点。

机构比特币配置的投资逻辑

贝莱德指出,2025年比特币具备多项吸引力:

- 稀缺性:比特币总量上限为2100万枚,通过减半发行模型保障稀缺特性,且与黄金类似但基于数字网络。有观点认为,部分比特币因遗失或无法访问而永久退出流通,实际有效供给更加稀缺。

- 美元霸权的替代方案:考虑到地缘政治碎片化与主权债务压力,比特币的去中心化本质为法币系统风险提供对冲,被定位为中性储备资产,可抵御政府干预与货币操纵。

- 数字化转型核心资产:贝莱德将比特币视作实体经济向数字经济、财富代际传承转移的宏观代表。在贝莱德看来,这一趋势因年轻投资者的影响力上升而进一步加速。

以上多重因素令比特币呈现与传统资产类别截然不同的风险和收益特性。贝莱德认为,比特币是“额外多元化收益来源”,极具纳入主流投资组合的价值。

贝莱德加密资产配置方式

贝莱德建议,在传统60/40股债配置中为比特币配比1%至2%。虽占比不大,但机构规模下足以显著影响组合收益,并助力比特币敞口的机构化、规范化。

贝莱德还将比特币的风险属性与“七巨头”等高波动科技股对比,论证比特币可纳入资产配置模型。

提示:IBIT交易产生的比特币极小余额(“尘埃余额”)及其他代币,贝莱德会分别存入独立钱包或捐赠慈善机构,规避税务风险。

贝莱德比特币ETF影响力

贝莱德通过iShares比特币信托(IBIT)持有超过比特币总供应3%,改变了比特币的市场认知、交易模式与监管格局。

比特币一直以高波动性著称,源自恒定供应、情绪易变和监管不确定。过去,加密市场流动性有限,大额交易对价格影响极大。如今IBIT吸纳数十万枚BTC,市场正关注机构资本能否推动市场趋稳,或令其更为复杂。

ETF支持者认为,机构投资比特币有助于缓解波动。贝莱德等受监管机构深度参与,有望提升比特币市场流动性和透明度,并增强其抗大幅波动能力。

贝莱德公开表示,机构的广泛参与可优化比特币价格发现、加深市场流动性,有助于营造更稳定的交易环境。

但也有批评者(包括部分学术人士)警告,大规模机构参与可能引入杠杆交易、算法触发闪崩、ETF资金流操纵等传统市场风险。

因此,比特币金融化或许只是将“散户驱动型FOMO”波动转变为“系统性杠杆型”风险。ETF影响力增强后,比特币也可能与其他金融资产联动增强,削弱其低相关性对冲属性。

机构比特币配置推动主流认可

贝莱德的加密战略使比特币由小众资产进阶为主流投资标的。

比特币曾长期遭主流金融机构冷遇,而贝莱德对BTC的深度配置表明行业趋势已然转变。IBIT的推出及其飞速成长至全球顶级比特币持有者,带来了比特币市场新的地位认可。

以IBIT为代表的ETF,使机构投资者无需技术门槛、无需担心托管风险,即可安全、合规获得比特币敞口。贝莱德的加入降低了行业跟进者的声誉风险,有效推动机构持币常态化与比特币纳入主流投资组合节奏加快。

普通投资者同样受益,无需管理钱包、保存助记词或处理Gas费,即可通过传统券商一键配置比特币。

值得注意的是,阿布扎比的Mubadala主权财富基金持有IBIT重要股份,申报投资金额达40900万美元。

贝莱德持有比特币3%:去中心化与集中化的悖论

比特币诞生初衷是去中心化金融。然而,当全球最大资产管理公司通过中心化产品持有超60万枚BTC时,去中心化资产正被中心化机构逐步掌控,这一现实构建了新的行业悖论。

多数用户当前依赖中心化交易所(CEX,中心化交易平台)、托管服务或ETF(交易型开放式指数基金)。这些平台更易用、具有保险与冷存储保障,并满足KYC(了解你的客户)、AML(反洗钱)等合规要求,符合多数用户预期。反观去中心化工具(如DEX、自托管钱包),则往往存在门槛高、流动性有限及用户保护不足等短板。

因此,尽管比特币依旧技术上去中心化,绝大多数人仍通过中心化渠道接触和持有。贝莱德的比特币积累正是这一趋势的典型。部分观点认为,这背离了中本聪最初设想;另一些观点则认为,这是一种“访问中心化”的必然权衡,有助于比特币实现全球化普及。

这正是比特币“中心化与去中心化”之争的核心:如何在理念纯粹与现实效率间找到平衡点。

当前市场广泛接受了底层去中心化、上层接入中心化的混合模式。

监管“追赶战”

贝莱德能够上线IBIT,关键在于美国证券交易委员会(SEC)2024年初批准了现货比特币ETF,这一决定打破多年僵局,推动机构资金大量涌入。但整体加密监管环境依然矛盾重重、标准不一。

加密市场监管的最大难题之一是资产归类。SEC至今对以太坊

及Solana

等多种代币是否属于证券立场模糊,导致质押ETF、山寨币ETP等产品研发受阻,投资者与发行人也感到无所适从。

正如Caroline Crenshaw委员所指出,SEC现行政策令监管环境混乱,执法被动,直接遏制创新活力。这也极大影响了机构对比特币之外加密资产的投资信心。

现阶段,比特币监管路径相对明朗。若要推动以太坊ETF或DeFi相关产品的发展,市场亟需统一、协调的全球监管框架。

机构投资者已经做好准备——他们需要可依赖的、明确的监管规则。

免责声明:

- 本文转载自[cointelegraph],版权归原作者[Bradley Peak]所有。如对转载有异议,请联系Gate Learn团队以便及时处理。

- 免责声明:文中观点仅代表作者个人观点,不构成任何投资建议。

- 本译文由Gate Learn团队完成,除特别说明外,禁止复制、分发和抄袭内容。

相关文章

不可不知的比特币减半及其重要性

如何选择比特币钱包?

CKB:闪电网络促新局,落地场景需发力