Systèmes de surveillance et d’alerte précoce

Dans ce module, les participants analyseront les métriques essentielles à suivre, la structure des systèmes d’alerte performants, les sources de données et oracles indispensables pour assurer une visibilité optimale, ainsi que l’apport des données on-chain et off-chain dans la conception de solutions d’alerte précoce solides et efficaces.

Indicateurs clés pour le suivi des stablecoins

Une stratégie de suivi efficace repose d’abord sur l’identification des métriques qui fournissent des signaux précis et opportuns sur l’état du système. Le signal le plus immédiat réside dans l’écart du prix de marché du stablecoin par rapport à son index cible. Même une légère déviation persistante, à l’exemple d’un prix de 0,997 $ au lieu de 1,000 $, peut révéler un déséquilibre entre offre et demande, une pression sur les réserves ou une liquidité défaillante. Il s’avère crucial de suivre non seulement le prix spot sur une plateforme donnée, mais également le prix moyen pondéré par le volume sur plusieurs paires de négociation et différents marchés centralisés ou décentralisés.

Au-delà du prix, les volumes traduisent des changements de comportement significatifs. Une augmentation soudaine du volume d’échange, en particulier concernant les ordres de vente, peut traduire une panique des investisseurs ou une sortie coordonnée. De même, une hausse soudaine des demandes de remboursement on-chain, qu’elles passent par des smart contracts ou des procédures off-chain, signale un risque de liquidité croissant. Le suivi du rythme des remboursements dans le temps permet de repérer ces dynamiques avant que le système ne soit saturé.

La composition et l’évolution des réserves doivent faire l’objet d’une vigilance constante. Pour les stablecoins adossés à des monnaies fiat, il convient de confronter les changements de réserve communiqués par les émetteurs ou via les canaux d’attestation aux variations de l’offre en circulation. Toute incohérence ou fluctuation inexpliquée renvoie à une défaillance dans les contrôles internes ou dans la transparence de la communication. Dans les modèles adossés à des cryptomonnaies, les ratios de collatéralisation, les files d’attente de liquidation et les plafonds d’endettement sont suivis en continu pour mesurer le risque de solvabilité.

L’évolution de l’offre de stablecoins constitue également une métrique déterminante. Une activité de mint ou de burn inhabituelle, qui ne s’accompagne pas d’une demande de marché identifiable, peut conduire à une distorsion du prix et à la perte de confiance. De plus, l’analyse de la concentration des portefeuilles permet de détecter si la majorité des tokens est contrôlée par un nombre restreint d’entités, facteur de fragilité structurelle. Dans tous les cas, les indicateurs doivent être horodatés, harmonisés entre plateformes et étudiés sur le plan historique pour séparer le bruit des signaux utilisables.

Oracles et fiabilité des données

Les stablecoins s’appuient fortement sur les oracles pour les flux de prix, la valorisation des réserves, et parfois, la gestion de la logique de contrôle dans les smart contracts. Les oracles sont des sources externes qui transmettent des données du monde traditionnel vers la blockchain. L’intégrité, la rapidité et la redondance de ces flux sont essentielles pour préserver la parité du stablecoin et éviter que les réponses automatisées ne soient déclenchées trop tôt ou trop tard.

Les architectures d’oracle doivent répondre à plusieurs impératifs : exactitude des données, représentativité du marché réel sur plusieurs places de liquidité, et réactivité, surtout lors des phases de volatilité accrue où des prix obsolètes peuvent entraîner des liquidations injustifiées ou des alertes erronées sur l’index. Pour les systèmes à haute fréquence, le recours au TWAP (Time Weighted Average Price) permet d’atténuer la volatilité passagère, mais peut retarder l’identification de crises rapides.

Les réseaux d’oracles décentralisés, tels ceux adoptés par les grands protocoles DeFi, croisent les données provenant de diverses sources et s’appuient sur des mécanismes de consensus pour réduire les risques de manipulation. Bien qu’ils soient plus robustes que les oracles uniques ou mis à jour manuellement, ils restent exposés à des risques tels que la manipulation via flash loans ou la collusion. Les oracles centralisés utilisés par les émetteurs custodiaux offrent généralement une plus grande célérité, mais leur fiabilité dépend de fournisseurs de confiance et nécessite un encadrement de gouvernance renforcé.

La redondance des oracles est indispensable pour ne pas dépendre d’un seul fournisseur ou d’un unique flux de données. Une solution de surveillance rigoureuse croise les flux tarifaires de plusieurs oracles et signale toute divergence. Outre le prix, les oracles peuvent fournir des données sur les réserves, les taux de change des devises de réserve, ou des indicateurs macroéconomiques utiles pour les stablecoins hybrides ou algorithmiques. Chaque flux doit être vérifié et sécurisé contre la fraude, la latence excessive ou les interruptions de service.

Déploiement des systèmes d’alertes et des règles d’escalade

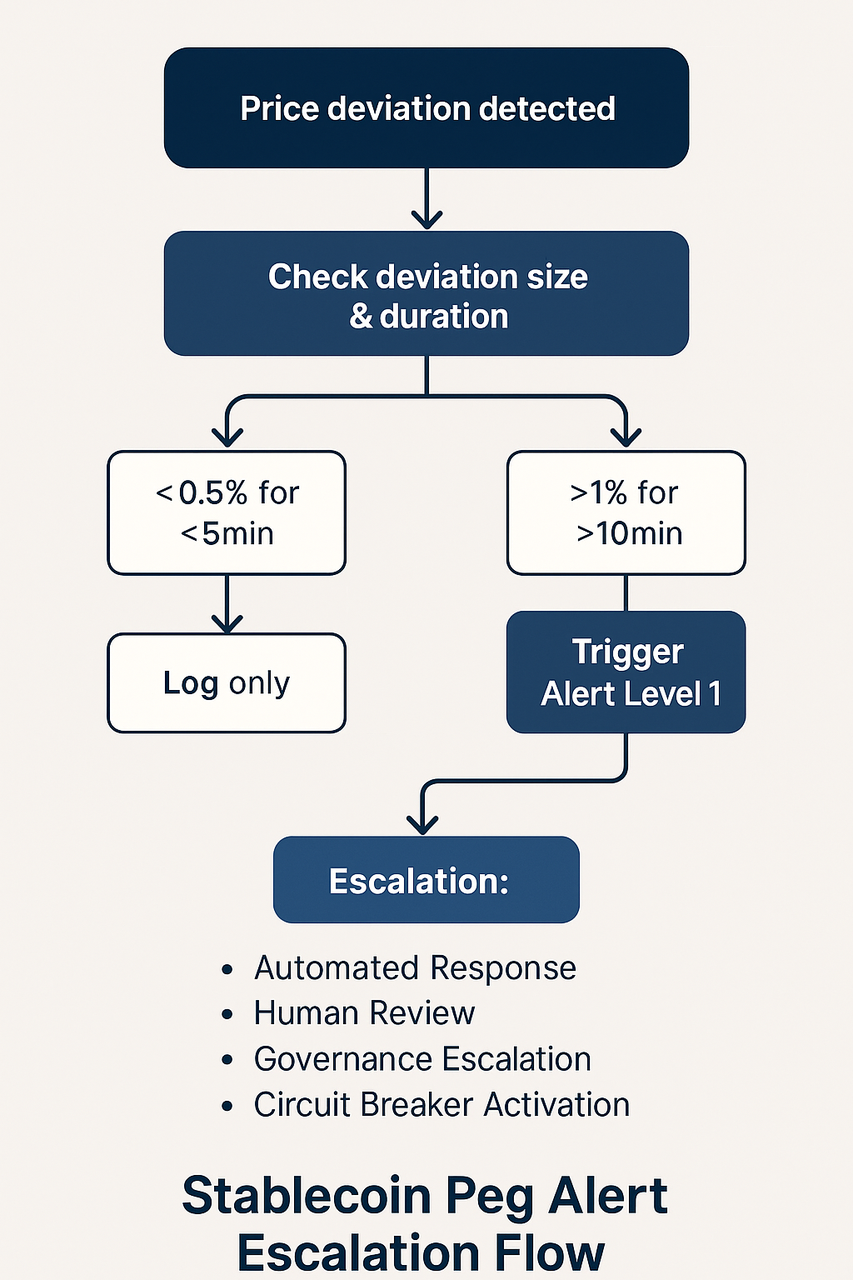

La surveillance n’est efficace que si les alertes sont structurées selon des seuils pertinents et intégrées dans des protocoles d’escalade adaptés. Les alertes jouent le rôle du système nerveux en détectant précocement les signes de dérive ou d’échec. Une déviation de l’index de 0,1 % sur une minute peut être tolérable, mais si elle perdure dix minutes ou atteint 0,5 %, elle signale un déséquilibre de liquidité ou une faiblesse de l’arbitrage.

Les règles d’alerte doivent être calibrées selon la volatilité historique, les volumes moyens échangés et le comportement habituel du stablecoin. Elles doivent aussi intégrer les différences entre plateformes : la volatilité est souvent supérieure sur les exchanges décentralisés, caractérisés par une liquidité moindre, tandis que les plateformes centralisées offrent généralement une plus grande stabilité des prix.

L’escalade s’organise en plusieurs niveaux d’alerte. Un premier niveau se limite à l’enregistrement de l’incident et à l’information des analystes. Un deuxième niveau déclenche des réponses automatiques : augmentation de la fréquence de vérification par oracles, rééquilibrage des pools de liquidité. Un troisième niveau, réservé aux cas critiques, interrompt les remboursements, active les coupe-circuit ou transmet l’incident à l’organe de gouvernance ou à l’équipe opérationnelle.

Les seuils temporels, de volume et les règles de confirmation croisée entre marchés permettent d’optimiser la fiabilité des alertes. Trop de faux positifs sapent la confiance dans le système, tandis que les faux négatifs retardent les actions vitales. Les alertes doivent être horodatées, archivées et auditées ; dans les environnements exigeants, elles peuvent être authentifiées et placées on-chain à des fins de traçabilité.

Les tableaux de bord, affichant le statut des alertes, l’historique des déclenchements et les métriques de déviation d’index, doivent être accessibles aux équipes opérationnelles. L’utilisation d’indicateurs visuels — codes couleurs, graphiques chronologiques — facilite la décision en temps réel, mais la fiabilité du dispositif repose sur la qualité du backend et l’alimentation automatisée par des sources validées.

Intégration des dispositifs de suivi on-chain et off-chain

Un dispositif de surveillance performant intègre à la fois les données on-chain et off-chain. Les données on-chain comprennent le volume de transfert des tokens, les ratios de collatéralisation, les journaux d’événements des smart contracts et les métriques de protocole telles que les opérations de mint et de burn. Ces informations sont accessibles de façon transparente via les explorateurs blockchain et peuvent être analysées pratiquement en temps réel via des outils spécialisés.

Les données off-chain regroupent, entre autres, la profondeur du carnet d’ordres sur les exchanges centralisés, les rapports d’attestation des réserves, les files d’attente pour les rachats en monnaie fiat et l’évolution des facteurs macroéconomiques influant sur la valorisation des réserves. Pour les stablecoins adossés au fiat, les rapports périodiques publiés par les dépositaires ou auditeurs sont essentiels, fournissant un contexte crucial pour évaluer la solidité du système de collatéralisation, malgré des mises à jour souvent quotidiennes ou hebdomadaires.

Les solutions de surveillance avancées centralisent ces données dans une vue unifiée, souvent en connectant les pipelines financiers classiques à des outils d’analytics blockchain. La plupart des émetteurs de stablecoins disposent ainsi de tableaux de bord propriétaires, associant métriques on-chain, flux de prix et données de réserve en temps réel, tant à des fins internes que pour la transparence publique. Certains protocoles offrent parallèlement des APIs publiques dédiées aux analystes de risques externes, leur permettant de concevoir des outils de suivi sur mesure.

La validation croisée entre sources renforce la fiabilité des métriques. Par exemple, une baisse de l’offre en circulation doit se retrouver dans les opérations de burn on-chain et être corroborée par une mise à jour du registre des réserves. Toute incohérence peut révéler un retard de reporting, une manipulation de données ou une erreur dans les processus opérationnels. Les dispositifs d’alerte doivent repérer ces anomalies et les signaler, même en l’absence d’écart du peg.

Cadres pratiques et tests de simulation

Pour maîtriser l’architecture de surveillance, il est judicieux de simuler le fonctionnement d’un système d’alerte standard. Imaginons un stablecoin fiat négocié sur trois plateformes majeures, avec un peg fixé à 1,00 $. Les agents de suivi collectent le prix chaque soixante secondes et calculent une moyenne mobile. Si le prix tombe en dessous de 0,993 $ sur au moins deux plateformes, cinq fois de suite, une alerte de niveau un est lancée. Si la déviation descend sous 0,985 $ et dure plus de dix minutes, une alerte de niveau trois se déclenche : la création de tokens est suspendue et l’incident est transmis à des opérateurs humains.

Ce dispositif, bien que simplifié, reflète les pratiques opérationnelles : les émetteurs de stablecoins structurent leurs plans d’intervention autour de seuils d’alerte et d’actions associées, allant du rééquilibrage de la liquidité à la communication avec les market makers, voire la publication d’annonces officielles. Dans l’écosystème DeFi, des alertes similaires peuvent déclencher des votes de gouvernance on-chain ou activer automatiquement les fonctions de mise en pause prévues par smart contract.

Des tests de simulation sont régulièrement menés en conditions normales pour évaluer la réactivité du système : ces exercices permettent d’identifier les seuils mal réglés, les sources de données manquantes ou les défaillances dans la transmission des alertes. Pour les stablecoins institutionnels, les autorités de régulation ou les auditeurs exigent d’ailleurs des démonstrations périodiques de l’infrastructure d’alerte dans le cadre de leurs contrôles opérationnels.