為什麼重新分配代幣比直接銷毀代幣更具優勢

摘要

本文深入探討維持系統健全與激勵機制一致性時,資產銷毀與重新分配的優缺點。

- 在以懲罰(slashing)作為惡意行為初步處置時,相較於單純銷毀,資產重新分配通常更為有效。

- 若機制以銷毀為核心且不存在懲罰環節(如通縮經濟模型),則無需進行重新分配。

- 若重新分配屬設計核心但本質上類似漏洞,不適合以銷毀替代,應從機制架構根本修正。

定義

不少人誤以為只要發生懲罰,被沒收資產就會自動銷毀、令總供應量減少。事實並非如此。

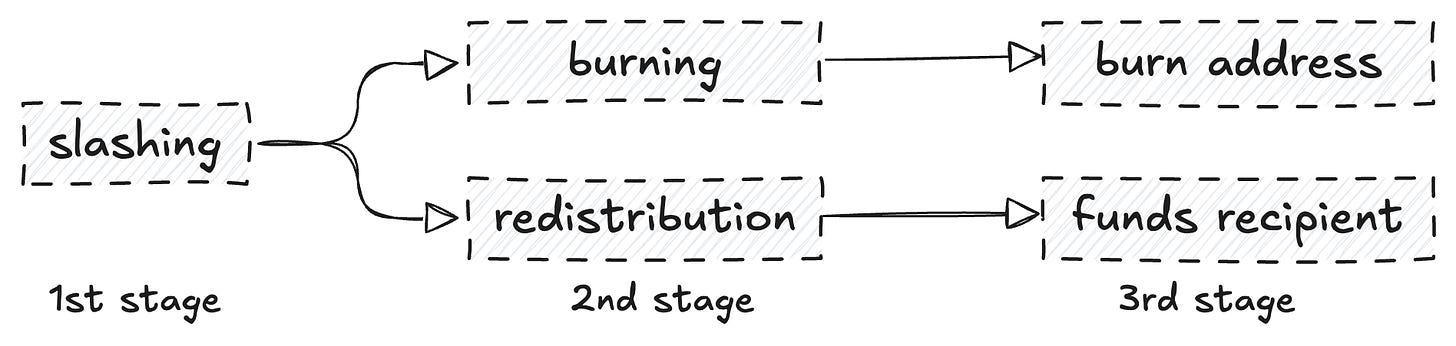

懲罰(slashing)指回收惡意參與者的資產;而銷毀與重新分配則是回收後資產的後續處理方式。

如前所述,資產可選擇銷毀或重新分配:銷毀會減少總供應,重新分配則將價值移轉至其他方(未必是受損方)。此外,協議設計也可獨立執行銷毀,無需經過懲罰程序。

重新分配提升經濟安全性

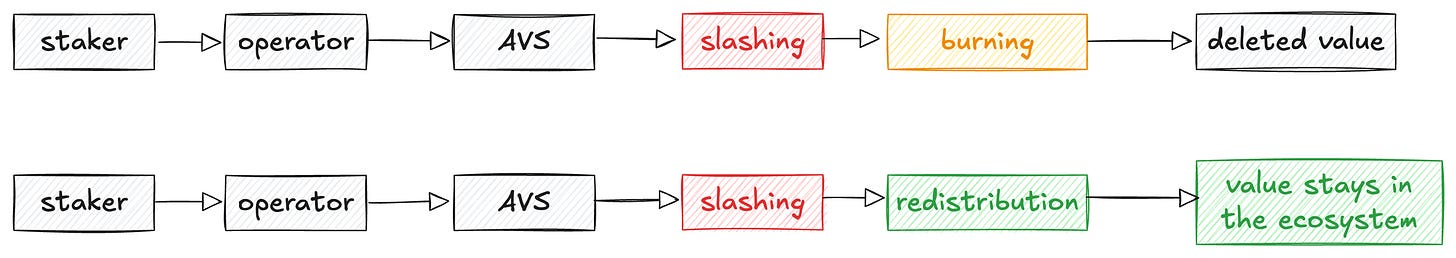

以加密領域知名協議EigenCloud為例。營運者未履行職責會被懲罰,是一種良好的激勵機制:惡意行為者受到懲戒。過去,遭罰資產會直接銷毀(目前仍可選擇銷毀),而非重新分配。

我們認為,在此類系統中銷毀被懲罰資產相當於自斷生態系統活力。營運者被懲罰合理,但:

- 受損方未獲得補償(就如同遭車禍,肇事者受罰,你卻未獲救助)。

- 系統整體安全性被削弱(保障資產總量減少)。

既然能保留價值並分配給受損者,為何選擇銷毀?可靠方能獲得更多獎勵,受損用戶得到補償,價值留存於生態系統,僅資產流向改變。這將帶來更多創新場景:

- 新型鏈上保險協議可於無需許可環境下順利運作。

- DEX 交易更快且有保障,若交易請求失敗、過期或未成交,用戶可獲補償,同時激勵營運者誠信透明。

- 貸方能獲得穩定年化收益、提升透明度,並具備原生固定利率潛力。

經濟安全不僅能在事件發生前保護用戶,也能於事後補償,這與銷毀機制大不相同。重新分配已於Cap等協議落地,懲罰所得資產會分配給受損的 cUSD 持有者。

機制仍存風險

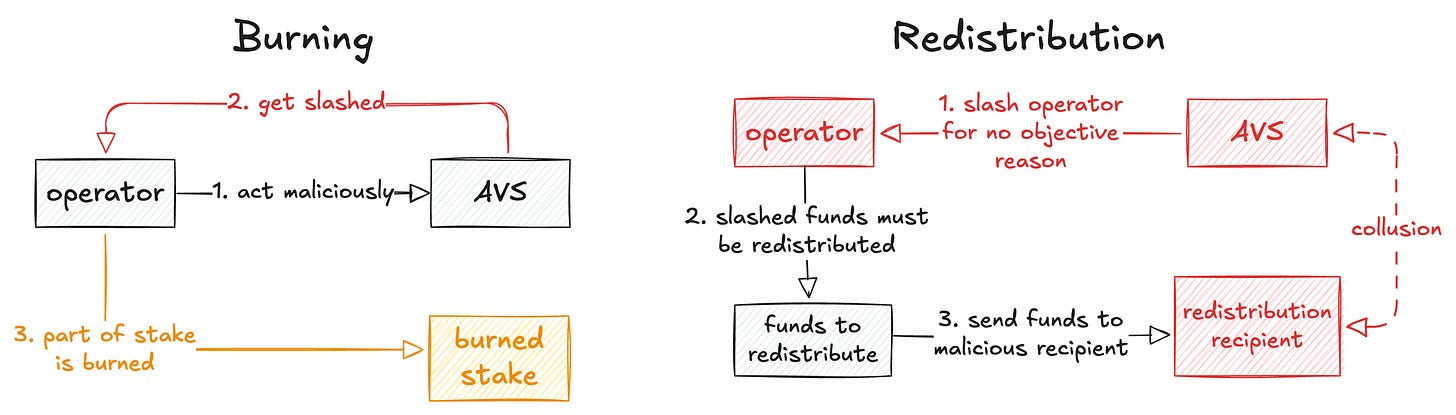

銷毀資產操作簡單,無須考量資產後續流向,直接銷毀且無人受益,雖好處有限但風險也低。資產重新分配則大幅改變規則,實際流程(自惡意方扣除→分配給受損方)遠比表面複雜。

惡意營運者可能與惡意 AVS 合謀。現行 AVS 可自由設定懲罰邏輯,即使不公也能執行。有懲罰機制時,AVS 惡意行為意義不大,因營運者知曉可能因非客觀因素被罰而不願參與。

而在重新分配機制下,AVS 可將某營運者資產轉移給惡意方(合謀),形成價值抽取。若 AVS 密鑰遭破解,營運者或 AVS 的吸引力也將受到影響。

此時需進一步優化機制設計。營運者創建後不應有「切換類型」選項,應有機制能辨識遭攻破(惡意)的營運者並重新分配價值,並持續監控等措施。

銷毀資金雖更簡單,重新分配則更具公平性,只是執行難度更高。

修復不合理的重新分配

在最大可提取價值(MEV)場景下,普通用戶與 LP 常無故遭懲罰。用戶兌換資產時可能遇到搶跑或夾擊,導致實際收益(價格)下滑。

他們實際上正被懲罰:投入資產至系統(DEX),持有一段時間,最後獲得遠低於預期的成果。

主要問題有二:

- LP 無故被懲罰(並未有惡意行為)。

- 用戶無故受罰,既非惡意行為,也非刻意獲利,只希望順利完成操作。

此時,價值被不當提取並重新分配,套利者獲益,無過錯者受損。

- 用戶部分可透過排序規則(如 Arbitrum Boost)改善。

- LP 部分更為複雜,因其常為 LVR(損失-再平衡)受害者。

能用銷毀解決嗎?

銷毀可為所有代幣持有者帶來間接利益,但無法針對 LP 的直接套利損失給予補償。理論上,銷毀能消除套利激勵,但套利利潤一旦提取,識別套利行為極為困難:鏈上交易可見,中心化交易所(CEX)無法揭露交易地址。

此類不合理重新分配可透過應用層排序規則修正,讓 LP 捕捉原本被套利者奪走的價值。如Angstrom已實施此方案,成效良好。

在 MEV 場景中,重新分配及銷毀皆無法根本解決問題,需自機制底層改革。

哪些場景銷毀優於重新分配

須強調,重新分配並非萬能解方,並非總能取代銷毀。沒有懲罰環節時,資產銷毀通常是機制設計關鍵。

例如 BNB 每季定期銷毀代幣,這是通縮模型的核心。在此過程中既無套利者,也無受損用戶,因此無法執行重新分配。

以太坊(ETH,EIP-1559)機制亦相同,基礎手續費被銷毀,產生通縮效應。以太坊壅塞時,手續費可能居高不下,有人建議將基礎手續費轉入國庫基金補貼手續費。但這樣弊大於利:

- 重新分配手續費會削弱通縮效應,導致通膨加劇並長期壓低代幣價值。

- 資金分配不均,收入減少(如何優先補貼交易?用戶付費順序是否合理,費用可被補貼時等問題)。

- 若手續費可被補貼,容易遭刷單製造更嚴重的壅塞。

- 假設將基礎手續費分配給質押者,可能激勵驗證者優先處理高手續費交易,忽略未補貼或提前支付的交易。

還有其他類似情境,但重點是:重新分配並非萬能解方,若銷毀獨立發生(無懲罰環節),幾乎沒有理由以重新分配取代。

結論

綜合來看,沒有懲罰環節時,重新分配通常不如銷毀機制;但若涉及懲罰,重新分配往往優於銷毀。

加密領域激勵機制持續面臨挑戰,各協議間差異顯著。若經濟價值能直接強化系統安全性或其他核心功能,更適合保留並合理分配給誠實參與者,促進公平與誠信。

免責聲明:

- 本文轉載自[Hazeflow],版權歸原作者[Pavel Paramonov]所有。如有任何疑問,請聯絡Gate Learn團隊,我們將及時處理。

- 免責聲明:本文所述為作者個人觀點,不構成任何投資建議。

- 本文其他語言譯本由 Gate Learn 團隊翻譯,除特別註明外,禁止複製、傳播或抄襲譯文內容。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)