DATCO 機器 - 一廂情願的負擔

現實往往在最不預期的時刻強勢顯現。

我們在思考信念的本質時,指的不只是宗教或政治信仰,更是支撐文明運作的底層共識。每天早晨,我們默契地假定彩色紙幣具有價值,電腦系統裡無形的數字代表財富,公司被視為「法人」,人是消費者,而消費者則被認為是理性的主體,能做出最有利的選擇。

這種集體幻覺極為堅韌,能維持數十年甚至百年,只靠大家願意持續「假裝」。美元紙鈔之所以有價值,是因為我們共同認可它的價值。股票價格之所以能代表現實,是因為我們相信市場具備理性。整個體系之所以得以運作,正因所有人都信任它正在運作。

然而,信念本質上非常脆弱,需要不斷維護,就像照料花園或維持婚姻。如果疏於管理,雜草叢生;質疑太多假設,結構就會開始鬆動。當有足夠多人同時失去信念時,現實會像洪水衝破堤防般猛烈回歸。

金融史上最精彩的時刻,並非新信念的誕生——那是緩慢且難以察覺的過程。真正引人注目的是舊信念的消亡。

當集體催眠破滅,所有人同時發現皇帝其實沒有穿衣服。

這些時刻揭示了價值本身的隨機性,也突顯了維繫貨幣幻象的脆弱線索。

DAT 正面臨艱困的轉型,支撐其成長的市場環境已經改變。企業仍然運作,但早已不同於最初擴張時的條件。

曾幾何時,市場維持著一種錯覺:只要比特幣存放在上市公司而非私人錢包,其價值就會提升。這種溢價不是基於理性分析,而只是多數人認同它應該存在。

當集體金融夢想遭遇冷酷算術時,會發生什麼?答案正即時地呈現在資產負債表、併購契約、董事會會議和交易大廳裡。整個產業正面對「市場願付價格」與「資產真正價值」之間的差距。

所有關於信念與現實的理論探討,其實都在迴避一個明顯的問題:為何注射器製造商和生技公司會投入比特幣金庫策略?

你的加密資產不該閒置

在 EarnPark,你的 BTC、ETH 及穩定幣能夠透過成熟策略和真實鏈上收益創造價值成長。

無需交易、無壓力,智能自動化幫你賺取收益。

- 透過 DeFi 與機構策略獲得收益

- 鏈上透明,完全非託管

- 隨時提領,無鎖定期

等同於有專業團隊 24 小時為您管理收益。

金融創新結構解析

Digital Asset Treasury(DAT)公司與傳統企業結構完全不同。一般企業可能只將加密貨幣視為邊際投資,DAT 的核心業務則是累積與管理加密資產。

此模式依賴業界所稱的「溢價飛輪機制」。當 DAT 股票高於淨資產價值(NAV)時,公司能以高價發行新股,並將資金用來購買更多加密貨幣。其運作如下:

假設 DAT 持有價值 20000 萬美元的比特幣,若市場總估值為 35000 萬美元,則和 NAV 相比有 75% 溢價。這個溢價成為加速成長的引擎。公司可發行 5000 萬美元新股,約等同現有股東 14% 的稀釋。關鍵在於,這 5000 萬美元將用於購買相同金額的比特幣,總資產增加至 25000 萬美元。

對現有股東來說,這是增值型稀釋。雖然持股比例減少,但每股對應的比特幣數量卻提升。

假設你最初持有公司 1% 股份,對應 200 萬美元比特幣(1% × 20000 萬美元)。新股發行後,持股降至 0.86%,但公司總持幣升至 25000 萬美元,你的持股對應比特幣價值變為 215 萬美元(0.86% × 25000 萬美元)。

這個循環不斷重複,溢價飛輪機制加速。只要市場持續溢價,公司就能不斷以高於淨資產價值的價格融資,持續購入加密資產,現有股東的資產敞口也隨之擴大。

Strategy 有效執行此機制,從 2020 年約 3.8 萬枚比特幣成長到 2025 年超過 63.9 萬枚。

該模式依賴三項前提:溢價持續、市場可頻繁融資、加密貨幣價格整體上升。一旦任一條件失效,飛輪機制即反轉,陷入融資困境甚至被迫出售資產償債的惡性循環。

Strategy(原 MicroStrategy)將此模式發揮至極致,2020 年 8 月持幣 38250 枚,至 2025 年 9 月增至 639000 枚,價值 720 億美元,掌控約 3% 的比特幣總供應。

此模式吸引投資者的關鍵在於:能透過合規管道取得加密資產敞口,無需錢包、交易所或托管困擾。對受限於直接持有加密資產的機構來說,DAT 提供了熟悉的股票市場合規管道。

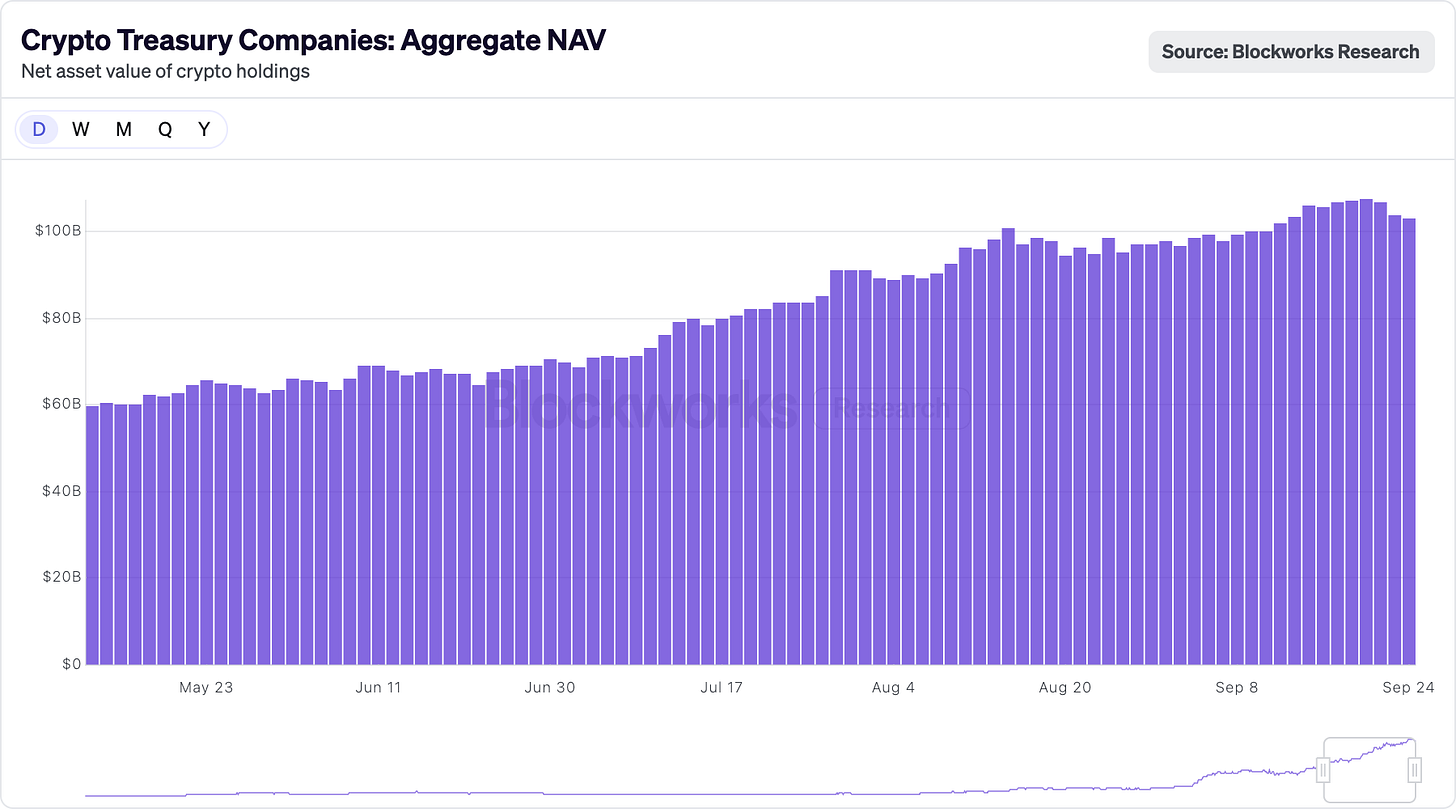

高峰時刻

2025 年成為 DAT 狂熱之年。企業累計融資超過 200 億美元,從生技公司到玩具製造商紛紛轉型為加密金庫載體,出現各種奇特組合:注射器製造商變身 Solana 金庫公司、清潔用品企業持有 Dogecoin、健康企業則開始累積 BONK 代幣。

多家加密相關上市公司曾出現高於淨資產價值的溢價交易。MicroStrategy 溢價約為比特幣淨資產價值的 75%。

Metaplanet,被稱為「日本版 Strategy」,溢價高達 384%,主因投資人看好其成長性與資本市場管道。Blockchain Group 等小型公司溢價逾 200%,反映投機需求。

傳統 IPO 上市週期需一年以上,特殊目的收購公司(SPAC)可縮短至半年。但溢價窗口迅速關閉,企業紛紛選擇最快路徑——反向併購既有上市公司。

「如果除了加密資產累積外沒有實際業務,你會被 Russell 指數剔除,」分析師 Paul McCaffery 表示。指數剔除對依賴溢價交易的公司極具致命性,因機構買入規則要求加入主要指數時需買入約 17% 流通股。

也因此,誕生了各式「混搭」企業。例如 Sharps Technology 雖轉型為 Solana DAT,但營收掛零且營運虧損 200 萬美元,審計公司因「內部風險不合格」辭任。即使如此,新加密公司仍保留注射器業務,僅為合規監管需求。

2025 年 9 月,Strive 以 13.4 億美元收購 Semler Scientific,成為產業轉型的關鍵節點。這是為求生存而進行的整合。

兩家公司股價接近或低於淨資產,難以吸引新融資。合併後比特幣持倉(5886 BTC + 5021 BTC),希望透過規模效應重獲溢價。事實上,兩家瀕危企業「抱團自救」,期望共同突圍。

交易結構揭示新現實:無高溢價,無明顯協同,重心轉向規模而非成長。這或許會成為未來 DATCO 併購浪潮的典型模式,整理如下:

市場轉折時刻

DATCO 模型存在多項結構性弱點,市場逆轉時尤其致命。

溢價消失風險

整個 DATCO 體系依賴股價高於淨資產。2025 年大多數小型 DATCO 溢價消失後,飛輪機制反轉。

公司股價低於淨資產時,面臨三難:發行新股稀釋導致每股資產縮水、停止擴張,或借錢回購股票維持溢價。

死亡螺旋機制

加密貨幣價格下跌與溢價消失同時發生時,DATCO 陷入「死亡螺旋」,流程如下:

- 幣價回檔:比特幣/以太坊價格下跌 30-50%。

- 股價放大下跌:DATCO 股價因槓桿效應下跌 50-70%。

- 溢價崩潰:股價低於縮水後的淨資產。

- 融資危機:股權融資需大幅稀釋。

- 債務壓力:可轉債與信貸管道承壓。

- 被迫出售:企業出售加密資產償還債務。

- 連鎖效應:被迫拋售進一步壓低幣價。

2025 年初比特幣回檔期間,多家小型 DATCO 走向此流程,股價跌幅超過 60%,而比特幣僅跌約 40%。Metaplanet 股價暴跌逾 60%,遠高於比特幣約 40% 跌幅,股價自 2025 年 7 月約 457 美元跌至最低 328 美元。

回購自救困境

最新數據顯示,至少有七家 DATCO 正在借錢回購股票,顯示模式已陷入困境。此舉意味公司無法再以有利條件股權融資,只能以加密資產質押借錢減少流通股。ETHZilla 以以太坊質押借款 8000 萬美元,回購 2.5 億美元股票,股價此前已暴跌 76%。Empery Digital 為回購籌得 8500 萬美元債務。這些都是防禦性操作。

回購策略暴露三大問題:一,公司無法再以有利條件透過股權市場融資。二,管理層押注金融工程能恢復被基本面抹去的溢價。三,以波動性加密資產質押借錢回購,若幣價下跌將面臨被迫清算風險。

併購「搶椅子」效應

併購浪潮本質上是對原有 DATCO 模式不可持續的承認。企業合併不是為了重大協同,而是為了規模與市場存續。

當 200 家企業都在充當比特幣代理,原有稀缺溢價即告消失。併購或許有助企業生存,但也揭示多數 DATCO 建立在錯誤的市場溢價假設之上。

@ ft.com

隨著監管加強,併購流程更加繁複。SEC 要求企業揭露更多加密資產持倉、估值方法與風險因素。投資銀行在出具公平意見時,必須處理資產估值、協同效益評估、溢價合理性(以淨資產為基礎)、加密貨幣波動對交易確定性的影響。

監管關注提升了併購難度,也提高其可信度,有效抑制早期 DAT 交易的投機泡沫。

比特幣與以太坊分野

雖然比特幣 DAT 居產業焦點,但以太坊金庫公司也在悄然壯大,策略差異顯著。以太坊 PoS 共識機制讓 DAT 透過質押獲得 3-5% 年化收益,資產增值不再僅靠漲價。

BitMine Immersion Technologies 為典型案例,持有逾 240 萬枚 ETH,價值約 90 億美元,佔以太坊總供應超過 2%。公司透過 Figment 等機構供應商積極質押,即使 ETH 價格橫盤仍可獲利。

SharpLink Gaming 採用相同策略,持有 837,230 枚 ETH,價值 37 億美元,幾乎全數質押獲取最大產出。這類收益型資產模式解決了比特幣 DAT 的核心限制:資產閒置不生息,除非外部借貸或衍生品操作。

以太坊金庫模式進一步受益於鏈上 DeFi 生態擴張。企業可參與借貸協議、提供 DEX 流動性、投資現實資產代幣化,同時維持核心 ETH 金庫地位。

但以太坊策略也有額外風險。

質押涉及技術難度,存在「削減」懲罰風險。參與 DeFi 會帶來智能合約漏洞及合規不確定性。比特幣的簡潔性與以太坊的生產力之爭,形成不同 DAT 類型與風險收益結構。

數字的權重

最終,數學總是勝出。並非因數字比故事更真實,而是當故事失效時,數字更難回避。

DAT 現象曾試圖超越「敘事與算術」的古老拉鋸。它描繪了一個信念能直接創造價值的世界,集體信仰公司架構就能讓資產價值倍增。短暫而迷人的時刻裡,市場彷彿發現了新型金融煉金術,透過想像力將信念轉化為資本。

但市場終究會回歸基本面。水在 32 華氏度會結冰,不論我們是否相信冰的存在。重力總會讓物體落地,不論我們是否接受牛頓定律。最終,公司估值總會反映其實際資產,而不是我們為其特殊性編織的故事。

挑戰出現在所有人都擁有同一個夢想時。夢想失去差異性。當 50 家企業都能提供類似比特幣敞口,支撐溢價的集體敘事並非因虛假而消失,而是因喪失獨特性而失效。

金融創新成熟多半如此。起初如詩——為難題提供優雅解方,仰賴集體信念相信「這次不同」。最終歸於散文——成為經濟現實下的工具,以真實收益證明其價值,不再僅憑故事超越現實。

下一波創新者或許更明白市場能接受什麼、拒絕什麼。未來重點將回歸工程實作而非金融操作,更重視價值創造而非溢價捕捉,更著重於支撐價格的基本面而非故事包裝。

未來發展尚待書寫。能適應新環境的企業或許能脫穎而出。那麼,這種適應究竟會是什麼模樣?

本週深度解析到此結束,下週見。請持續保持好奇心。

免責聲明:

- 本文轉載自 [TOKEN DISPATCH],版權歸原作者 [Thejaswini M A] 所有。如有疑義,請聯絡 Gate Learn 團隊,我們將即時協助處理。

- 免責聲明:本文所述僅代表作者個人意見,不構成任何投資建議。

- 本文其他語言版本由 Gate Learn 團隊翻譯,未經授權,禁止轉載、分發或抄襲譯文內容。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)