デペグ防衛メカニズムと市場運用

本モジュールでは、ステーブルコインの発行者やプロトコル設計者が、市場ストレス時にトークン価値の安定化を実現するための安定化策について解説します。償還システムの設計、マーケットメイカーとの流動性支援体制の調整、オンチェーンで稼働する自動サーキットブレーカーの運用方法を取り上げます。さらに、これらの仕組みがどのように連動し、応答性の高い市場運用の枠組みを形成するのかを明らかにします。

Depeg Defense(デペグ・ディフェンス)とは

Depeg Defense(デペグ・ディフェンス)とは、ステーブルコインがペグ(基準となる固定価値。通常は米ドルとの1:1比率)から乖離することを防ぐために設計された一連の仕組みを指します。具体的には、準備金管理、自動取引戦略、担保管理システムなどが挙げられ、ステーブルコインの価格がペグから逸脱した際には、これらの仕組みが自動的にペグ水準への回復を促します。

償還メカニズムおよびユーザーインセンティブ

ステーブルコインのペグ安定性を支える根幹は、償還プロセスにあります。ユーザーがステーブルコインを即時に、額面価値と同等の法定通貨や裏付け資産へ交換できることが担保されていれば、そのステーブルコインは高い信頼性を備えたものと見なされます。償還システムは、心理的・経済的な「アンカー」として機能し、ユーザーによるトークン価値への信任を強化します。ただし、具体的な償還プロセスは、発行体の体制やステーブルコインの担保モデルにより大きく異なり、そのメカニズムも複雑です。

法定通貨担保型の場合、中央管理組織がユーザーからステーブルコインを受領し、銀行振込や決済サービス経由で対応する法定通貨を送金します。償還はホワイトリスト登録者や機関投資家限定となる場合があり、最低償還額や手数料が設定されることも一般的です。法定通貨決済の遅延や銀行インフラの制約により、償還システムにはスケーラビリティや公平性への配慮が求められます。市場でストレスが高まる局面では、償還需要が急増するため、システムはリクエストのキュー化、優先処理、バッチ処理などを通じて秩序ある運用を維持しなければなりません。

発行体によっては、償還額やアカウント認証状況、リクエスト時間に応じた優先キューを導入したり、流動性制約時に償還リクエストを按分して処理する按分方式を採用している例もあります。こうしたコントロールはシステムの健全性維持が目的ですが、運用が恣意的・不透明に見えるとユーザーの信頼を損なうリスクもあるため、特に市場不安時には償還ルールの透明性確保が不可欠です。

暗号資産担保型モデルでは、負債ポジションの返済や担保による清算プロセスが償還手段として機能します。これらはスマートコントラクトを通じて管理され、担保評価、オラクル精度、取引手数料などの要素が影響します。一部ユーザーは、償還せず保有を選択し、市場での裁定取引によるペグ調整に委ねる場合もあります。いずれにしても、現実的にパリティ水準で償還可能であることは、ペグディフェンスにおける最重要要素です。

マーケットメイカープログラムと流動性供給

ステーブルコインの安定性維持には、セカンダリーマーケットにおける厚みと応答性の高い流動性が不可欠です。価格がペグ水準を下回れば買い、上回れば売却するように、トレーダーにインセンティブを与える必要があります。マーケットメイカーは、継続的なビッド・アスクの提示、需給ショックの吸収、複数取引所のスプレッド縮小を通じ、この均衡形成で中心的役割を担います。

発行体はマーケットメイカーの積極的な参加と信頼性確保のため、公式なマーケットメーカープログラムを設計することが一般的です。これにはリベートや手数料優遇、直接的な流動性支援といった金銭的インセンティブが設けられることもあります。さらに、マーケットメイカーが一次発行または償還チャネルへ優先的にアクセスできる場合もあり、ペグ乖離への裁定取引が一層効率的に行われます。プログラムの要件としては継続的な見積義務、最低流動性深度、パフォーマンス監視などが含まれます。

効果的な流動性供給には、中央集権型取引所・分散型取引所(DEX)・OTC(相対取引)ネットワーク等、複数のプラットフォームをまたぐ調整が不可欠です。マーケットメイカーは資本を適切に振り分け、在庫をダイナミックに移動させてグローバルな価格均衡を保つ必要があります。発行体側では、流動性マイニング等のオンチェーンインセンティブを提供し、マーケットメイカーの流動性提供を促進することも一般的です。

取引所間の裁定取引も、ペグの安定化を支えます。ある取引所でペグを下回り、別の取引所で上回っている場合、裁定者が安価な市場で購入し、高値市場で売却することで価格が均一化します。こうした裁定取引が正確かつ迅速に機能するには、低レイテンシーな執行、透明性の高い価格形成、十分な取引所間流動性が不可欠です。決済遅延や取引詰まり、ブリッジアクセス障害などが生じると、裁定取引の効果が損なわれ、ペグ回復が遅れる可能性もあります。

自動プロトコル保護機能とサーキットブレーカー

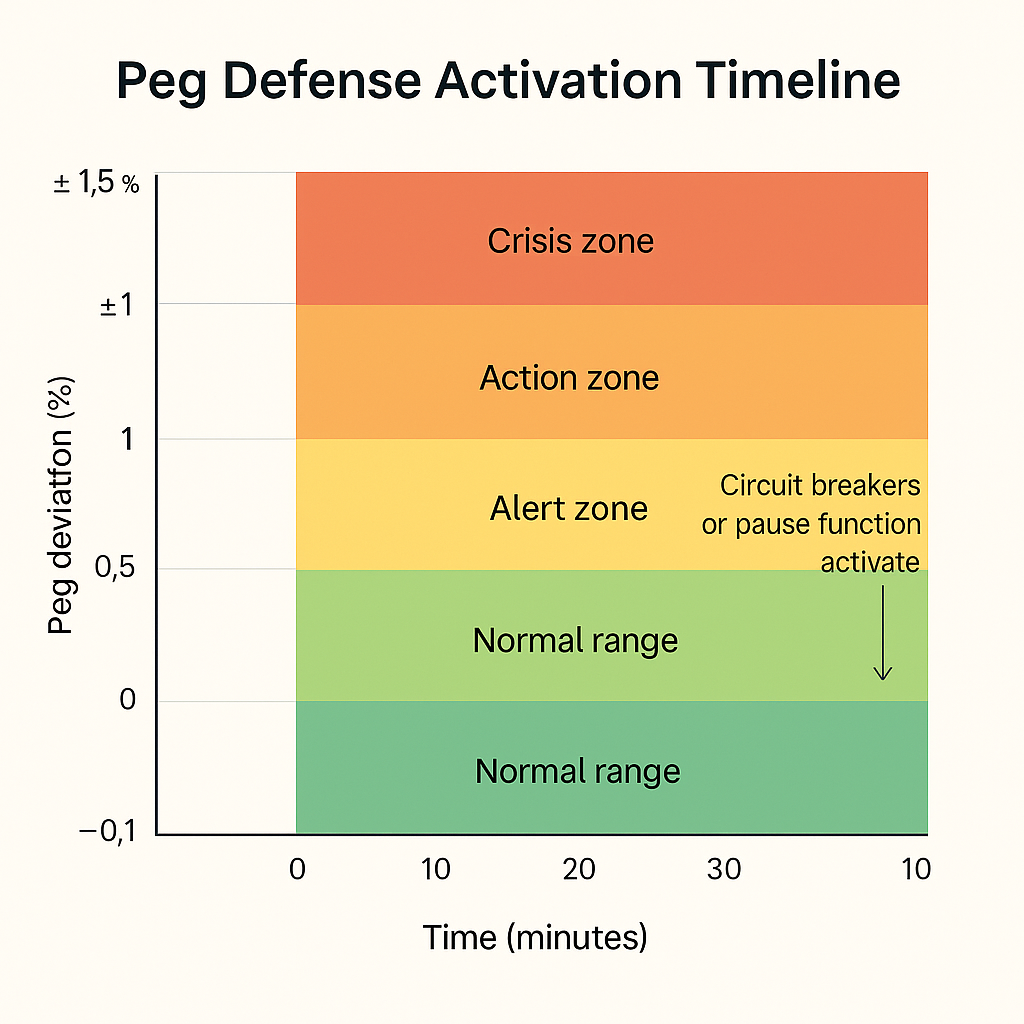

手動の運用や外部インセンティブに限定せず、多くのステーブルコインでは、プロトコル設計段階で自動的なディフェンス機構が搭載されています。これらはサーキットブレーカーとして機能し、異常発生時にはトークン発行や償還の一時停止、流動性オペレーションの凍結、流通制限などを自動的に執行します。主な目的は、自己増幅的な悪循環を防止し、準備金の保護や協調介入のための時間確保です。

サーキットブレーカーは、一定期間のペグ乖離、急激な発行増加、担保資産の過度なボラティリティなど、あらかじめ設定された基準で自動的に発動します。トリガー後は、新規発行停止による希釈リスク抑制や、流動性温存のための償還一時中止などが行われます。高度なシステムでは、流動性の再配分や準備金構成の調整、取引ペアへの一時的な制限なども可能です。これらは危機時のトランザクション量を抑制し、連鎖破綻リスクを減らすために設計されています。

サーキットブレーカーのガバナンス設計も極めて重要です。スマートコントラクトによる完全自動発動型だけでなく、マルチシグガバナンス委員会やDAOによる承認が必要な人為的介入型も存在します。瞬時の自動対応は柔軟性に欠ける一方、人手対応は文脈を加味できるものの遅延を伴います。こうしたスピードと柔軟性のトレードオフは運用体制ごとに最適化が求められます。

サーキットブレーカー運用では、ユーザーへの透明性も不可欠です。償還や送金制限の発動条件や、平常運転回復の基準を事前に明示しなければ、かえって混乱やパニックを招くことになります。そのため、プロトコル運営者は、詳細なドキュメントやステータス情報、復旧計画を公開し、ユーザーへの情報開示を体系化することが重要です。

マルチベニューおよびクロスチェーン流動性の管理

ステーブルコインは近年、複数のブロックチェーンや取引所にまたがって展開されており、ペグ維持の観点では、断片化された流動性の複雑な管理が不可欠となっています。ステーブルコインはネイティブ発行のみならず、サードパーティーブリッジを利用した他チェーン展開も一般的です。それぞれ異なる流動性、オラクル精度、インフラ信頼性が存在し、ひとつのチェーンや取引所で生じた価格乖離が他環境に波及し、評価の一貫性や信頼を損なうことがあります。

流動性の断片化は、防御戦略の調整を困難にします。流動性が薄いベニューで生じたデペグが、ブリッジを経由して世界中の価格形成に影響を与える場合もあります。そのため、発行体はチェーン横断での流動性フロー監視や、保有資産の最適配分が重要となります。具体的には、クロスチェーン流動性バッファの維持、ブリッジ設計へのガバナンス参加、マルチチェーン対応オラクルの導入などが挙げられます。また、クロスチェーンで裁定取引に対応するマーケットメイカーとの連携も不可欠です。

発行体によっては、対応チェーンごとに独立したネイティブのステーブルコインを発行し、それぞれ中央準備金で裏付けつつ、発行量を調整する方式も取られています。一方、ラップドトークンやシンセティック資産に依存する場合、それぞれカストディのリスクやブリッジ信頼性、デペグリスクが異なります。各方式の選択は、発行体自身のリスク許容度やクロスチェーンでの防御体制の運用能力によって最適化すべきです。

いずれのマルチベニュー環境であっても、情報連携と実行スピードが最重要となります。戦略構築時には、チェーンごとの取引最終性やブリッジレイテンシ、取引基盤の違いを十分考慮する必要があります。また、ストレスイベント時に断片的な対応とならないよう、事前にインシデント対応手順を標準化し、訓練しておくことが求められます。ステーブルコインのクロスチェーン化が拡大する中、グローバルなペグ維持における流動性の一貫性確保は最優先事項となっています。

ペグ不安定性のシミュレーションと対応実行

デペグ防御策の実効性を評価するには、ステーブルコインチームが定期的に危機シナリオの模擬演習を実施することが不可欠です。シミュレーションでは、ペグ乖離発生時のイベント連鎖をモデル化し、短時間で各ディフェンスツールが適切に発動・連携し機能するかを検証します。典型的な演習は、市場売却や準備金評価急落によるペグ乖離に始まり、取引所の流動性枯渇や償還リクエスト急増へと発展します。

シミュレーションでは、モニタリングシステムによる迅速な異常検知、アラートの正確なエスカレーション、サーキットブレーカーや償還制御の自動発動といったプロセスを検証します。加えて、マーケットメイカーの裁定取引対応や、財務部門による流動性再配分能力も評価対象です。ガバナンス担当者が参加し、資本注入やプロトコルパラメータ変更等の臨時対応フローのシミュレーションを行うこともあります。

これらの訓練により、技術的な脆弱性だけでなく、プロセス遅延や連携不全、情報伝達の欠如といった運用上の課題も明らかとなります。成熟した組織では、こうした知見をレポート化し、業務プロトコルの継続的改善に活用します。現在では一部の規制当局が、模擬演習の実施をステーブルコイン発行体のレジリエンス証明として位置付け始めています。大規模な演習で重大な問題が判明した場合、抜本的なアーキテクチャ見直しが必要となることもあります。

シミュレーションフレームワークには、ペグ回復までの所要時間、償還バックログの解消、スプレッドの正常化といった明確な評価指標を設けるべきです。定期的な実施や、市場構造・準備金・プロトコルルールの変更に応じたシナリオ調整も欠かせません。最終的に、防御メカニズムの実力は理論設計の優秀さではなく、現実ないし模擬環境下でペグを安定化させる実証結果にこそ表れます。