hiperfinansialisasi

tentang tren kenaikan dan siklus ouroboric dari perjudian dan finansialisasi

Artikel ini ditulis sebagai pelengkap long degeneracy

Hyperfinancialisation & Markets

Hyperfinancialisation merupakan fase ekstrem dari finansialisasi, yakni proses ketika pasar keuangan menjadi kekuatan utama dalam perekonomian. Dalam ekonomi yang sudah hyperfinancialised, aktivitas finansial seperti trading spekulatif menenggelamkan sektor produktif yang memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, sementara kekayaan rumah tangga dan ketimpangan semakin bergantung pada harga aset. Sederhananya, kekayaan tak lagi berkorelasi langsung dengan kerja keras dan terlepas dari sarana produksi. Akibatnya, modal semakin mengalir ke aktivitas spekulatif dan seperti dikatakan Keynes:

Ketika pembangunan modal suatu negara menjadi produk sampingan dari aktivitas kasino, hasilnya kemungkinan besar akan buruk - John Maynard Keynes

Penting untuk memahami pasar. Pasar sangat krusial. Kita hidup di ekonomi pasar bebas (sebagian besar), di mana pembeli dan penjual yang bersedia saling bertemu, harga terus berubah mengikuti informasi terbaru, trader yang menang menggantikan yang kalah—secara teori—dan keputusan para trader menentukan alokasi sumber daya langka di pasar, meningkatkan efisiensi alokasi. Secara teori, pasar bersifat meritokratis, dan itu logis. Jika trader menentukan ke mana sumber daya dialokasikan, kita ingin mereka yang bertransaksi memiliki kemampuan alokasi modal terbaik.

Dalam sistem pasar bebas yang ideal, trader yang kompeten akan menyalurkan modal ke hasil yang diinginkan masyarakat dan diberi penghargaan dengan modal lebih besar, sementara yang kurang kompeten akan mendapat modal lebih sedikit. Modal secara alami mengalir ke mereka yang mengalokasikannya paling efektif, bersamaan dengan sektor manufaktur dan jasa menghasilkan output nyata.

Saat ini, pasar tidak lagi sepenuhnya berfungsi demikian. Trading dulu merupakan arena eksklusif. Hanya mereka yang kaya dan memiliki koneksi yang bisa berpartisipasi pada abad ke-19 dan sebagian besar abad ke-20—trading di bursa seperti NYSE hanya untuk broker berlisensi dan anggota, masyarakat umum nyaris tak punya akses. Selain itu, asimetri informasi sangat tinggi karena data pasar belum tersebar luas.

Semua berubah dengan digitalisasi. Dengan hadirnya ponsel dan teknologi baru, aplikasi mulai mendemokratisasi investasi, hingga evolusi saat ini dengan aplikasi seperti Robinhood yang menawarkan trading bebas biaya dan akses ke opsi, prediction markets, dan crypto. Perkembangan ini, meski membuat investasi lebih inklusif dan adil, justru memperbesar peran pasar dalam kehidupan sehari-hari.

Hypergambling <> Hyperfinancialisation

Akibat digitalisasi pesat di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, spekulasi finansial—hypergambling—kini jauh lebih mudah diakses dan lebih banyak diikuti dibanding sebelumnya.

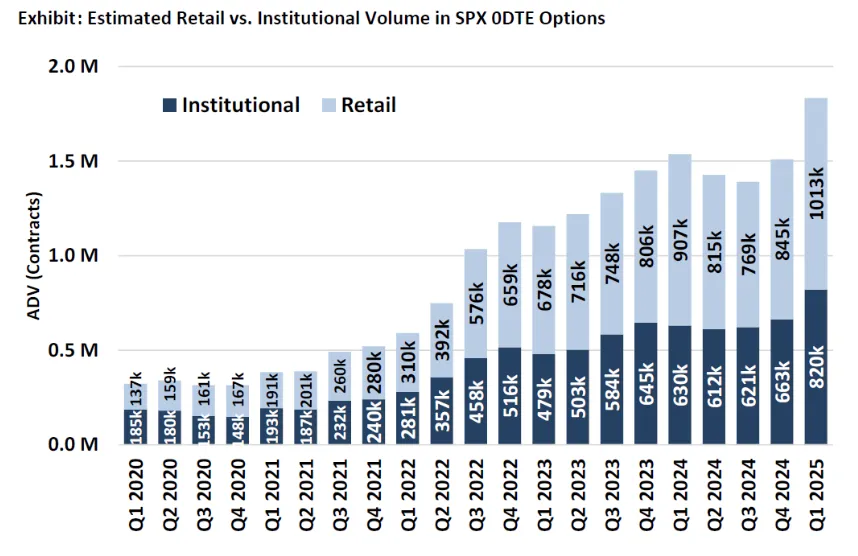

Volume opsi 0dte: indikator proxy untuk perjudian ritel

Satu pertanyaan adalah apakah tingkat (hyper)financialisation saat ini buruk, yang menurut saya hampir pasti benar; dengan hyperfinancialisation, pasar bergeser dari peran awal sebagai penimbang modal dan menjadi alat untuk meraup uang. Namun, yang ingin saya telusuri adalah hubungan sebab-akibat; kita hidup di masyarakat yang didominasi finansialisasi dan perjudian, namun tidak jelas mana sebab dan mana akibat. Jez mendefinisikan hypergambling sebagai proses di mana “return nyata tertekan, [dan] risiko meningkat sebagai kompensasi”, dan saya melihat hypergambling sebagai salah satu dari dua respons alami terhadap hyperfinancialisation. Berbeda dengan respons lainnya, yakni meningkatnya sikap sosialis pada generasi milenial, hypergambling justru mempercepat hyperfinancialisation, yang pada gilirannya meningkatkan hypergambling dalam lingkaran umpan balik ouroboric.

Hyperfinancialisation adalah perubahan struktural—masyarakat semakin bergantung pada pasar—sementara hypergambling adalah respons perilaku akibat terputusnya hubungan antara kerja keras dan imbalan. Hypergambling bukan fenomena baru; studi tahun 1999 menunjukkan bahwa rumah tangga di AS dengan pendapatan <$10.000 menghabiskan 3% pendapatan tahunan untuk tiket lotere, didorong oleh keinginan “memperbaiki” status pendapatan rendah dibanding lingkungan sekitar. Namun, dewasa ini, dengan semakin finansialisasinya (dan digitalisasi) masyarakat, popularitas perjudian terus meningkat.

Sosialisme sebagai Respons

Sekarang kita bisa menyoroti respons pertama dari dua respons alami terhadap hyperfinancialisation;

Berkat media sosial dan digitalisasi, finansialisasi telah merambah banyak aspek hidup kita. Hidup semakin berpusat pada pasar, yang kini lebih menentukan alokasi modal dari sebelumnya. Akibatnya, hampir mustahil bagi generasi muda untuk memiliki rumah, usia median pemilik rumah kini 56 tahun, dan usia median pembeli rumah pertama 39 tahun, keduanya rekor tertinggi. Harga aset dan upah riil makin terpisah, sebagian karena inflasi, membuat generasi muda sulit mengumpulkan modal. Peter Thiel menyebut ini sebagai alasan utama tumbuhnya sosialisme:

“Ketika seseorang memiliki utang mahasiswa yang berlebihan atau harga rumah terlalu mahal, seseorang akan memiliki modal negatif dalam waktu lama dan/atau sangat sulit mulai mengumpulkan modal dalam bentuk properti; dan jika seseorang tidak punya kepentingan dalam sistem kapitalis, mereka bisa saja berbalik melawannya.”

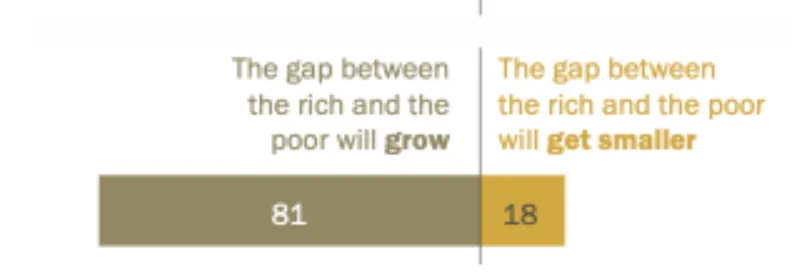

Inflasi aset dan harga rumah tinggi (saya juga berpendapat keinginan mimetik dan survivorship bias via media sosial memperparah ini, namun itu topik lain) telah menurunkan mobilitas sosial yang dirasakan, gagasan kontrak sosial yang rusak tercermin dalam jajak pendapat terbaru WSJ, di mana hanya 31% responden percaya American Dream—bahwa kerja keras akan membawa kemajuan—masih berlaku. Selain itu, mayoritas warga Amerika memprediksi tren finansialisasi akan terus berlanjut hingga 2050, dan kesenjangan kaya-miskin makin lebar.

Pandangan pesimis ini menegaskan bahwa kenaikan harga aset akan meninggalkan mereka yang tanpa modal, dan kerja keras tak lagi mengubah nasib. Ketika masyarakat tak percaya hidup bisa membaik dengan kerja keras, insentif untuk bekerja keras hilang dalam sistem yang mereka anggap “curang” dan menguntungkan kaum borjuis pemilik modal. Inilah yang mendorong bangkitnya sosialisme, respons struktural¹ terhadap finansialisasi dunia, dengan harapan distribusi aset yang lebih adil bisa menghubungkan kembali kerja keras dan imbalan.

Sosialisme adalah respons ideologis yang ingin menjembatani jurang antara borjuis dan proletariat. Namun, dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya 22% per Mei 2024, respons alami lain pun muncul. Bukannya percaya pada sosialisme untuk menutup jurang, semakin banyak orang berharap bisa (hyper)berjudi demi naik kelas.

The Ouroborus

Seperti saya singgung sebelumnya, impian berjudi demi naik kelas bukan hal baru.

Tapi, mekanisme perjudian telah berubah drastis berkat internet. Kini, hampir siapa saja di segala usia dapat berjudi. Dulu dipandang negatif, sekarang telah menyatu dengan masyarakat, berkat glorifikasi di media sosial dan akses yang makin mudah.

Kenaikan perjudian, seperti disebutkan, adalah efek lanjutan dari pesatnya internet. Kini, tak perlu ke kasino fisik untuk berjudi, perjudian ada di mana-mana. Siapa saja bisa membuka akun Robinhood dan mulai trading 0dte, crypto sama mudahnya diakses, dan pendapatan kasino online mencapai rekor tertinggi.

Menurut NYT:

“Penjudi masa kini bukan hanya pensiunan di meja poker. Mereka adalah pria muda di smartphone. Dan berkat inovasi semi-legal dari industri taruhan online, warga Amerika kini dapat bertaruh pada hampir apa saja dari akun investasi mereka.”

Baru-baru ini, Google dan Polymarket mengumumkan kolaborasi untuk menampilkan peluang taruhan di hasil pencarian. “Bertaruh pada sepak bola dan pemilu kini menjadi bagian hidup kita layaknya menonton bola dan memilih,” tulis Wall Street Journal. Meski banyak bersifat sosial, saya berpendapat mayoritas besar berkat hyperfinancialisation, bahkan perjudian sosial pun akibat pasar yang makin melekat di kehidupan.

Ketika kekayaan rumah tangga makin bergantung pada harga aset, pertumbuhan upah tertinggal, dan mobilitas sosial akibat kerja keras menurun, muncul pertanyaan; mengapa bekerja keras jika tak bisa memperbaiki taraf hidup? Studi terbaru menemukan bahwa saat peluang rumah tangga untuk punya rumah menurun, konsumsi meningkat dibanding kekayaan, upaya kerja berkurang, dan investasi jadi lebih berisiko. Hal sama ditemukan pada penyewa berpenghasilan rendah, dan respons ini makin memperlebar jurang kekayaan antara pemilik aset dan yang tidak.

Survivorship bias pun berperan. Kisah sukses di media sosial tentang orang kaya mendadak lewat judi, konsumsi mencolok dan sinyal sosial di Instagram atau trader harian yang menjanjikan kebebasan finansial membentuk pola pikir degeneratif. Korea Selatan adalah contoh nyata; mobilitas sosial rendah, ketimpangan pendapatan meningkat, harga properti tinggi dan kecenderungan berjudi di masyarakat. Menurut FT, “ritel spekulatif [adalah] kekuatan utama—menyumbang lebih dari setengah turnover harian di pasar saham Korea senilai $2 triliun.” Mereka menyebut diri generasi “sampo”—yang menyerah pada pacaran, menikah, dan punya anak, akibat berbagai faktor: pengangguran muda, ketidakpastian kerja, upah stagnan, biaya hidup tinggi, utang rumah tangga, dan persaingan pendidikan serta kerja yang intens.

Fenomena ini tak hanya terjadi di Korea; generasi satori di Jepang dan tangping di China juga serupa.

Di Amerika, setengah pria usia 18-49 punya akun taruhan olahraga, sementara 42% warga Amerika dan 46% Gen Z setuju dengan pernyataan, “Tak peduli seberapa keras saya bekerja, saya tak akan mampu membeli rumah impian.” Mengapa harus bekerja keras di pekerjaan yang dibenci dengan upah minimum jika bisa mendapat gaji seminggu, sebulan, bahkan setahun dalam hitungan menit lewat satu taruhan? Seperti diungkapkan Thiccy: “Teknologi membuat spekulasi jadi mudah, media sosial menyebarkan kisah jutawan semalam, menggiring populasi ke satu taruhan besar yang kalah seperti ngengat ke cahaya.”

Efek dopamin dari fenomena ini sangat besar. Dalam jangka panjang, penjudi akan kehilangan uang, namun bagaimana bisa kembali bekerja setelah tahu betapa mudahnya pernah mendapat uang? Tentu tetap layak dicoba, cukup beruntung sekali lagi, satu kemenangan besar terakhir, lalu berhenti dan keluar kerja.

“Yang Anda butuhkan hanya satu dolar dan mimpi”—slogan lama lotere negara bagian New York

Di sinilah siklus ouroborus dimulai. Hyperfinancialisation menimbulkan nihilisme terhadap sistem, memicu lonjakan perjudian, yang pada akhirnya memperparah hyperfinancialisation. Cerita survivorship bias makin tersebar di media, makin banyak orang berjudi dan kehilangan uang, sumber daya dialihkan dari perilaku produktif. Pasar berhenti mengalokasikan modal ke perusahaan yang bermanfaat sosial, malah ke perusahaan yang mempercepat tren perjudian. Menariknya, $hood naik 184% ytd padahal investor individu rata-rata hanya menghabiskan enam menit riset per transaksi ticker, sebagian besar sesaat sebelum trading.

Saya tidak menyebut ini kegagalan pasar. Pasar adalah cerminan sifat manusia, dan sifat manusia itu cacat dan egois; pasar mengalokasikan modal bukan ke hasil paling optimal, melainkan yang paling menguntungkan, bahkan jika dampaknya negatif bagi kemanusiaan, tidak bisa disebut kegagalan pasar murni. Pasar bukan penentu moral. Meski begitu, sangat disayangkan industri yang dibangun untuk menipu orang dari uang mereka. Seperti kata Milei: “Kenyataannya, jika Anda pergi ke kasino dan kehilangan uang, apa yang bisa diklaim jika Anda tahu risikonya?” atau lebih elegan, tidak ada yang menangis di kasino. Saya yakin hyperfinancialisation memang mendistorsi pasar. Walau pasar tak pernah sempurna, hyperfinancialisation membuatnya lebih mirip kasino, dan ketika outcome negatif justru menguntungkan, ada masalah yang lebih besar dari pasar itu sendiri.

Terlepas dari moralitasnya, hyperfinancialism makin cepat. Harga saham naik. Pengangguran meningkat. Eskapisme merajalela, tiktok, instagram reels, metaverse. Masalahnya, perjudian adalah permainan zero sum. Secara teknis bahkan negative sum karena biaya, namun bahkan dalam sudut pandang zero sum, tidak ada kekayaan baru tercipta. Tak ada manfaat sosial yang dihasilkan. Uang hanya berpindah tangan. Modal makin sedikit dialokasikan ke inovasi, pengembangan, dan outcome positif sum. “[Peradaban] adalah tentang menciptakan jauh lebih banyak dari yang dikonsumsi,” ujar Elon Musk, namun hal ini mustahil dalam masyarakat hyperfinancialised, karena efek lain hyperfinancialism yang harus kita hadapi: eskapisme.

Jurang antara kelas menengah dan atas dalam hal rekreasi belum pernah sekecil ini karena manusia menghabiskan waktu online makin banyak. Ini, bersama mobilitas sosial yang menurun drastis, sangat mengurangi insentif bukan hanya untuk bekerja keras, tapi juga untuk menciptakan hal baru yang baik.

Setelah membaca choose good quests, saya berpendapat semakin sedikit misi baik yang diambil saat ini. Kembali ke contoh $hood, Robinhood berubah dari misi baik trading bebas biaya menjadi misi buruk mengekstraksi uang dari ritel. Bandingkan halaman request for startups YC tahun 2014 vs 2025, kisahnya serupa: semakin sedikit misi baik yang dipilih (atau didanai). Saya menyimpang, tapi jika tertarik, artikel ini menarik.

Poinnya, dalam masyarakat hyperfinancialised, semakin sedikit misi baik yang dipilih, dan tanpa misi baik, tak mungkin menciptakan lebih dari yang dikonsumsi, dan masyarakat gagal menjadi positif sum.

Saya tutup dengan gambaran masyarakat teknokapitalis hyperfinancialised:

Catatan kaki:

¹ Perlu dicatat bahwa populisme bisa jadi respons kolektif yang lebih luas, dengan sosialisme sebagai bagian utama, namun populisme kanan di Eropa dengan sentimen anti-imigrasi adalah respons lain atas masalah serupa. Namun, artikel ini fokus pada sosialisme untuk kemudahan (karena saya anggap ini respons populis paling berorientasi ekonomi), mungkin respons populisme yang lebih luas adalah topik lain di lain waktu.

Disclaimer:

- Artikel ini merupakan reprint dari [polarthedegen]. Hak cipta milik penulis asli [polarthedegen]. Jika ada keberatan atas reprint ini, silakan hubungi tim Gate Learn, dan akan ditindaklanjuti segera.

- Disclaimer: Pandangan dan opini dalam artikel ini sepenuhnya milik penulis dan tidak merupakan saran investasi apa pun.

- Penerjemahan artikel ke bahasa lain dilakukan oleh tim Gate Learn. Kecuali disebutkan, dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel terjemahan.

Artikel Terkait

Apa itu Tronscan dan Bagaimana Anda Dapat Menggunakannya pada Tahun 2025?

Apa itu Hyperliquid (HYPE)?

Apa Itu Narasi Kripto? Narasi Teratas untuk 2025 (DIPERBARUI)

Apa itu USDC?

Apa itu Stablecoin?