Plateformes et outils

Les coprocesseurs à preuve à divulgation nulle ne relèvent plus du concept théorique ; de nombreux projets les implémentent activement pour associer calcul de haute performance et vérifiabilité on-chain. Ce module examine les principales plateformes illustrant ces approches, les chaînes d’outils utilisées par les développeurs pour les exploiter, ainsi que les innovations matérielles émergentes qui améliorent significativement les performances. En maîtrisant les différentes options, les développeurs peuvent choisir l’infrastructure la plus adaptée à leurs cas d’usage et mieux anticiper l’évolution de l’écosystème.

Space & Time : Proof‑of‑SQL

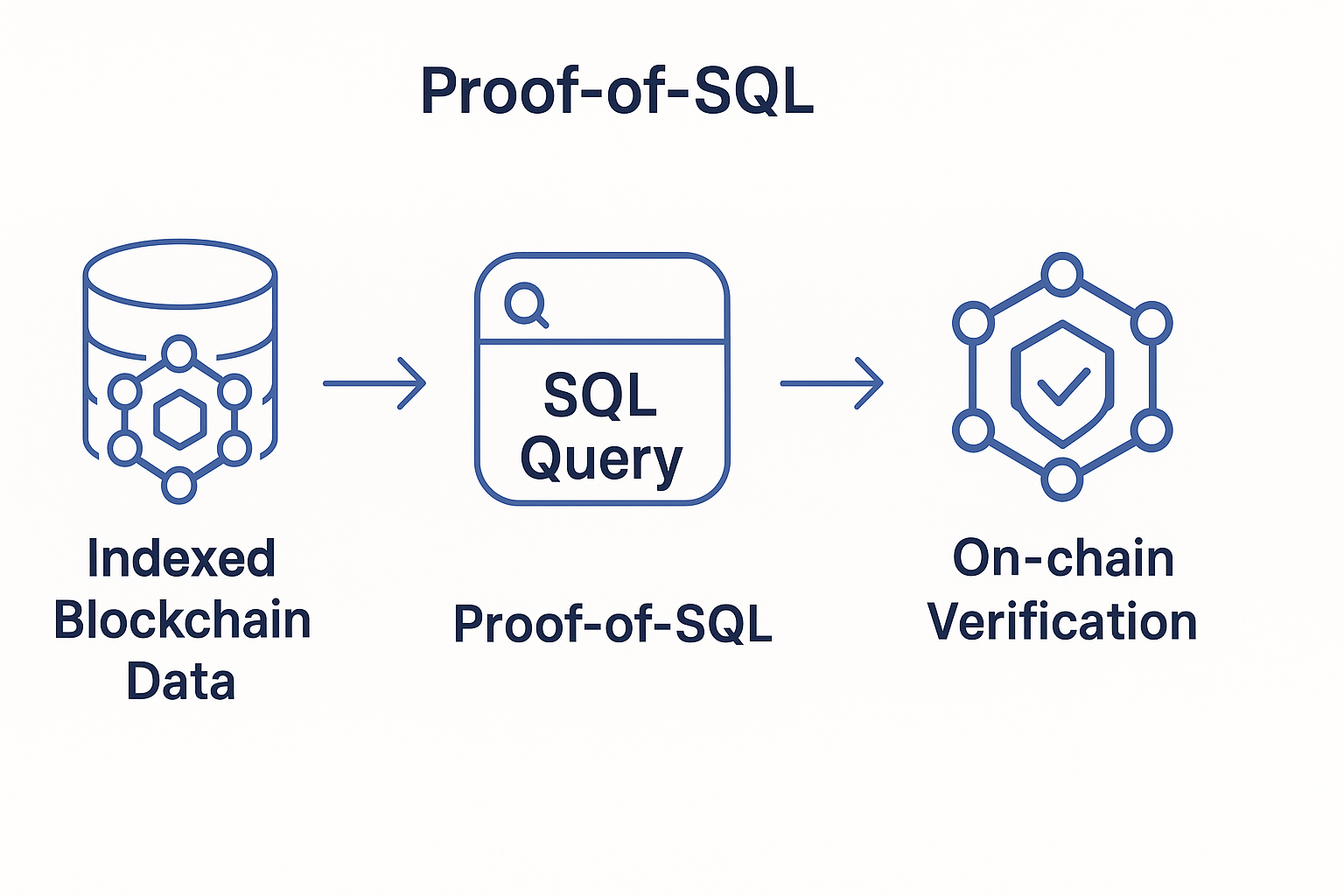

Space & Time compte parmi les implémentations les plus en vue d’un coprocesseur à preuve à connaissance nulle (Zero‑Knowledge Coprocessor). Sa valeur ajoutée réside dans la possibilité de réaliser des requêtes vérifiables sur de vastes ensembles de données grâce à son système exclusif Proof‑of‑SQL. Le principe fondamental consiste à permettre aux développeurs d’exécuter des requêtes SQL sur des données blockchain indexées ou des sources externes, tout en obtenant une preuve à connaissance nulle garantissant l’exactitude du résultat. Cette preuve peut ensuite être déposée sur une blockchain, où un contrat de vérification léger authentifie sa validité.

L’architecture de Space & Time dissocie le stockage des données, l’exécution des requêtes et la génération des preuves. Les données blockchain indexées sont conservées hors chaîne dans une base de données performante. Les requêtes sont exécutées via SQL standard, ce qui rend le système accessible aux développeurs maîtrisant les bases de données relationnelles, sans nécessiter d’expertise cryptographique avancée. Les résultats sont alors traduits en circuits arithmétiques intégrés dans un système de preuve à connaissance nulle, assurant ainsi l’intégrité et l’inaltérabilité des données renvoyées.

Cette approche présente un intérêt particulier pour les applications nécessitant des analyses décentralisées et vérifiables. Par exemple, les protocoles de finance décentralisée peuvent apporter la preuve de métriques telles que la valeur totale verrouillée, les soldes utilisateurs ou l’historique des cours, sans contraindre chaque nœud du réseau à recalculer l’ensemble des données. Space & Time affirme également son rôle de passerelle entre les systèmes de données d’entreprise et la blockchain, en proposant des solutions conformes aux exigences réglementaires pour les institutions financières souhaitant explorer le calcul vérifiable.

RISC Zero zkVM

RISC Zero s’impose également comme un acteur majeur dans l’évolution des coprocesseurs à preuve à connaissance nulle. Sa zkVM est une machine virtuelle de calcul général fondée sur la preuve à connaissance nulle, qui émule l’architecture d’instructions RISC‑V. Ce dispositif permet aux développeurs de rédiger des programmes en Rust ou en C++ et de les compiler pour une exécution dans la zkVM, générant ainsi des preuves à connaissance nulle de tout calcul complexe.

La force de cette approche réside dans sa polyvalence. Contrairement aux solutions verticales dédiées à SQL ou à d’autres tâches spécialisées, RISC Zero est capable de démontrer la validité de calculs sur un large éventail de cas d’usage, des algorithmes cryptographiques à la logique de jeux. La récente version 2.0 de la zkVM RISC Zero a apporté des avancées notables en performance, notamment par une réduction par cinq des coûts de preuve et la prise en charge de volumes mémoire plus importants, ouvrant la voie à des applications jusque-là inaccessibles.

RISC Zero propose également Bonsai, un service cloud de génération de preuves qui libère les développeurs des contraintes matérielles. Ceux‑ci peuvent externaliser la création de preuves sur Bonsai tout en préservant l’intégrité cryptographique, une approche précieuse pour les projets à moyens limités. Ce modèle hybride, où l’infrastructure de preuve est proposée en logiciel libre mais également en service optionnel, reflète les compromis pratiques auxquels nombre d’équipes sont confrontées dans l’adoption des technologies ZK.

Lagrange ZK Coprocessor

Lagrange met au point un coprocesseur dédié aux preuves de données inter-chaînes. Son dispositif permet à des contrats intelligents opérant sur une blockchain de vérifier des informations provenant d’une autre blockchain, sans passer par les mécanismes classiques de ponts. Le système repose sur la génération de preuves à connaissance nulle qu’un état ou une transaction a bien eu lieu sur la chaîne source, puis la présentation de cette preuve à la chaîne de destination pour vérification.

Ce modèle de vérification inter‑chaînes constitue un levier clé pour l’interopérabilité. Plutôt que de dépendre de ponts multi‑signatures ou de relais centralisés, les développeurs peuvent s’appuyer sur des preuves cryptographiques pour garantir l’intégrité des données entre écosystèmes. Par exemple, un protocole DeFi sur Ethereum pourrait utiliser Lagrange pour vérifier les soldes de garanties sur Solana sans entité de confiance tierce, ce qui réduit les surfaces d’attaque et ouvre la voie à de nouveaux schémas de composabilité entre blockchains historiquement cloisonnées.

En se positionnant sur la synchronisation d’états vérifiable, Lagrange répond à l’un des défis centraux de l’architecture multi-chaînes. Sa conception illustre le rôle des coprocesseurs ZK non seulement comme accélérateurs de calcul, mais aussi comme piliers de minimisation de la confiance pour les échanges inter‑réseaux.

Autres solutions émergentes

Au-delà de ces projets phares, plusieurs initiatives expérimentales explorent d’autres voies pour le traitement ZK. À titre d’exemple, ORA développe zkWASM, qui applique la preuve à connaissance nulle à l’environnement d’exécution WebAssembly (WASM), permettant ainsi aux développeurs de compiler des applications depuis différents langages vers WASM pour les exécuter dans un écosystème vérifiable et étendre les cas d’usage envisageables.

Les rollups applicatifs commencent également à intégrer des modules assimilables à des coprocesseurs pour traiter des tâches de niche. Dans le jeu décentralisé, certains projets s’appuient sur des zkVM personnalisées pour garantir l’équité des mécaniques de jeu hors chaîne. Dans la chaîne logistique, les coprocesseurs ZK valident des données privées sur les expéditions ou les inventaires, en ne divulguant aux chaînes publiques que les preuves essentielles.

Cette nouvelle génération de plateformes reflète le dynamisme de l’innovation à la croisée de la cryptographie à connaissance nulle et de l’architecture blockchain modulaire. Même si elles ne font pas encore l’objet de normes établies, elles témoignent de la diversité des solutions qui façonneront le secteur dans les prochaines années.

Accélération matérielle

Les coprocesseurs à preuve à connaissance nulle requièrent d’importantes ressources de calcul, d’où l’essor de la recherche en accélération matérielle. Des sociétés comme Cysic et Polyhedra conçoivent des puces spécialisées et des implémentations FPGA afin de multiplier par plusieurs ordres de grandeur la vitesse de génération des preuves. Ces accélérateurs optimisent des opérations comme la multiplication multi‑scalaire et l’évaluation polynomiale, souvent à l’origine des goulets d’étranglement dans les protocoles à connaissance nulle.

L’accès à des matériels dédiés transforme la rentabilité du calcul vérifiable : en abaissant la latence et la consommation énergétique, il devient possible d’envisager des applications temps réel, telles que le jeu vidéo, le trading à haute fréquence ou l’inférence IA respectueuse de la confidentialité. À mesure que l’intégration de l’accélération matérielle progresse sur les plateformes, les coprocesseurs ZK devraient dépasser le stade expérimental pour s’imposer dans des systèmes de production aptes à soutenir des usages à grande échelle.